1. 서 론

2. 기존 치수안전도 방법 및 개선된 치수안전도 방법 비교분석

2.1 기존 치수안전도 평가 방법

2.2 치수안전도 평가 방법 개선 및 보완

3. 개선된 치수안전도 평가

3.1 대상유역 홍수위험지도 현황분석

3.2 치수안전도 평가 비교분석

4. 결 과

1. 서 론

최근 기후변화의 영향으로 재해의 양상이 다양화, 대형화되고 있으며 이로 인한 자연재난 발생이 급격하게 증가하고 있다(Eo et al., 2018). 우리나라는 2020년, 기상관측 이래 최장기간 장마로 호우 피해가 한해 전체 자연재난 피해의 약 83%를 차지하였는데 그 피해액이 약 1조 952억 원에 달하였다(MOIS, 2021). 또한 호우 피해로 인해 최근 감소 추세였던 인명피해가 증가하고 있으며, 재산 피해도 급격하게 커지고 있다. 이에 따라 현재 국내에서는 홍수피해에 취약한 위험지역을 사전에 파악하고 피해를 저감하기 위한 대책을 강구하고 있다(Wang et al., 2023).

국내에서는 안전한 치수계획을 세우기 위해 최상위 계획인 수자원장기종합계획을 기반으로 하천유역수자원관리계획(前유역종합치수계획), 하천기본계획, 특정하천유역 치수계획 등 단계적으로 대책을 수립하고 있다. 수자원장기종합계획(MOCT, 2001)에서는 홍수위험도를 산정하기 위해 처음으로 홍수피해잠재능(Potential Flood Damage, PFD)의 개념이 도입되었다. 홍수피해잠재능은 PFD 지수에 따라 치수안전도 등급을 설정하고 이에 맞는 치수대책에 대한 방향성을 제시하였고, 이후 2006년 수자원종합계획(보완) 및 2011년 수자원장기종합계획(보완)을 통해 방법론을 개선하면서 안전한 홍수 방어를 하기 위한 노력이 계속 되어왔다. 국외에서는 우리나라와 같이 치수안전도에 대한 연구가 활발히 진행되고 있는데, 일본의 경우, 우리나라와 유사하게 치수정책 우선순위 결정 지수에 따라 치수대책을 수립하고 있으며(NDMI, 2011), 미국의 경우 홍수보험프로그램을 활용하여 홍수보험요율도 작성을 통해 실제 홍수피해가 발생할 수 있는 지역을 대상으로 실질적인 홍수방어 대안을 수립하고 있다(NDMI, 2011).

하지만, 국내·외적으로 PFD의 산정방법에 대한 문제점이 끊임없이 제기되면서 이를 개선하고자 많은 연구가 진행되어왔다. 대부분 PFD 인자를 수정·보완하거나 인자를 새로 추가하는 연구들이 진행되었고(Kim, 2004; Lee et al., 2006; Ahn et al., 2006; NEMA, 2013 ; Hong et al., 2017), PDF와는 다른 형태의 홍수위험도 평가 방법론들도 제시되어 왔다(Park et al., 2006; Lim et al., 2007; Jang et al., 2007; Park et al., 2016a, 2016b; Kim et al., 2018; Joo et al., 2019; Wang et al., 2023; Wang et al., 2024a, 2024b).

Eo et al. (2024)에서는 인자를 수정·보완 또는 새로 추가하는 연구가 아닌 치수안전도의 방법론 개선을 통해 획일적 하천중심의 적용 및 관리, 다양한 인자에 대한 DB 구축을 위한 시간 소요, 광역평가 공간단위로 인한 과소 및 과대평가 등 기존 치수안전도 평가방법에 대한 문제점을 개선하고 평가하는 연구가 진행되었다. 그러나, Eo et al. (2024)에서도 홍수관리수준 범위 설정, 취약지구 선정 등에 대한 한계점을 지적하였다. 따라서 본 연구에서는 이러한 한계점을 해결하기 위해 기존 Eo et al. (2024)의 연구에 대한 방법론을 보완하고, 선행연구와 비교 분석함으로써 본 연구가 우리나라의 현실을 반영하고 있는지를 파악하고자 하였다.

2. 기존 치수안전도 방법 및 개선된 치수안전도 방법 비교분석

2.1 기존 치수안전도 평가 방법

우리나라 치수안전도 평가를 위한 개념의 변화에 대해서 살펴보면, 2001 수자원장기종합계획(MOCT, 2001)에서 치수안전도 개념이 처음 언급되었다. 치수안전도의 개념은 특정 치수단위구역의 홍수에 대한 잠재적인 홍수피해의 취약 정도로 정의하였고, 2011년 수자원장기종합계획(MOCT, 2011)에서는 과거 홍수로 인해 발생한 피해규모 및 발생 확률과 유역이 갖고 있는 홍수 취약성을 반영한 종합적인 지수로 정의하였다. 정의에 차이가 있듯이 2011년 수자원장기종합계획에서는 기존의 피해규모 뿐만 아니라 발생확률이라는 개념을 넣어 치수안전도를 평가하였다. 2001 수자원장기종합계획의 평가단위는 대유역, 중유역, 소유역으로 설정하였으며, 2011년 수자원장기종합계획에서는 840개의 표준단위유역으로 평가단위를 설정하였다. 2001년 수자원장기종합계획에서 평가 단위를 홍수피해 관점에서 홍수피해 가능성이 있는 지역을 소유역 단위로 설정하여 평가한 반면, 2011년 수자원장기종합계획에서는 표준유역 단위로 위험도를 평가함으로써 유역의 중요성이 강조되었다.

평가지표의 경우, 2001년 수자원장기종합계획에서는 위험성 및 잠재성으로 크게 구분하여 위험의 가능성, 방어능력과 피해에 대한 잠재성 지표인 인구, 자산, 도시화율, 사회기반시설로 선정하여 종합 분석을 한 반면, 2011년 수자원장기종합계획에서는 수문지형, 사회경제, 홍수방어, 기상으로 홍수 피해가 발생할 수 있는 확률지표를 평가지표로 선정하였다. Table 1과 같이 두 지표 간 차이는 다소 존재하였으나, 주로 홍수피해 규모에 대한 위험성, 피해의 원인(노출)이 되는 인구, 자산 등의 인자를 통해 평가하였다.

Table 1.

Comparison of evaluation indicators of two PFDs by MOCT

| MOCT, 2001 | MOCT, 2011 | ||||

|

Risk | Likelihood | Flood Damage | Risk | Hydro-geology (G) | Flood-risk Area |

| Flood Damage Scale | |||||

| Frequency based rainfall (100-yr) | |||||

| Impermeable Ratio | |||||

| Protection | River Improvement | ||||

| Social economy (S) | Degree of slope | ||||

| Dam and Reservoir | |||||

| Population Density | |||||

| Pumping Station, | |||||

| Self-reliance Ratio | |||||

| Flood Prevention (P) | Dependent Population Ratio | ||||

|

Potential | Population Density | ||||

| Embankment Maintenance Ratio | |||||

| Property | |||||

| Drainage Pump Station | |||||

| Urbanization | |||||

| Climate (C) | Extreme Rainfall Frequency | ||||

| Social Overhead Capital (Railroad, Bridge, Road) | |||||

| Daily Rainfall frequency | |||||

평가방법 및 범위는 평가지표에서도 확인했듯이 수식에서도 차이를 보이고 있으며 Table 2와 같이 비교해 볼 수 있다. 2001년 수자원장기종합계획에서는 전문가 집단을 활용하여 평가지표에 중요도를 고려하여 A등급, B등급, C등급, D등급으로 제시되었고, 2011년 수자원장기종합계획에서는 데이터 기반으로 치수안전도를 1등급에서 5등급으로 평가하였으며, 5등급에 가까울수록 매우 위험한 지역이고, 1등급에 가까울수록 매우 안전한 지역으로 볼 수 있다. 둘 다 동일하게 평가한 후 하위계획(유역치수종합계획, 하천기본계획 등)의 저감 대책의 방향성을 제시하였다.

Table 2.

Comparison of equations and scopes of two PFDs by MOCT

| Components | MOCT, 2001 | MOCT, 2011 | ||

| Equation | PFD = Risk + Potential | PFD = G + S + P + C | ||

| Scope | Class | Measures | Class | Measures |

| A | Structural Measures | 5 | Large Structural Measures | |

| 4 | Structural + Nonstructural Measures | |||

| B | Structural + Nonstructural Measures | |||

| 3 | Nonstructural Measures | |||

| C | Eco-friendly Project | |||

| 2 | Eco-friendly Project | |||

| D | Measures Considering Local Conditions | |||

| 1 | No Countermeasures Required | |||

2.2 치수안전도 평가 방법 개선 및 보완

먼저, Eo et al. (2024)의 선행연구에서 제시한 개선된 치수안전도 평가 방법은 위험성 요소 및 잠재성 요소 분석, PFD 및 홍수관리수준 분석, 치수안전도 평가로 크게 구분하였다. 하지만 아래와 같이 몇 가지 데이터 및 정확도 측면에서 개선이 필요하다.

첫 번째, 선행연구는 환경부에서 사업이 완료된 홍수위험지도만 활용하였지만, 본 연구에서는 행안부 홍수범람예상지도, 특정하천 홍수위험지도 등 확보 가능한 정보의 최대 범위 내에서 평가하고자 하였다. 다만, 환경부, 행안부, 특정하천에서 제시하는 홍수위험지도 및 홍수범람예상지도의 시나리오는 다르지만 대상지역에 대해 동일한 기준으로 배후지역을 평가하고자 하는 목적이 크기 때문에 하천기본계획 미수립 하천을 제외한 최대로 확보 가능한 홍수위험지도를 활용하고자 하였다.

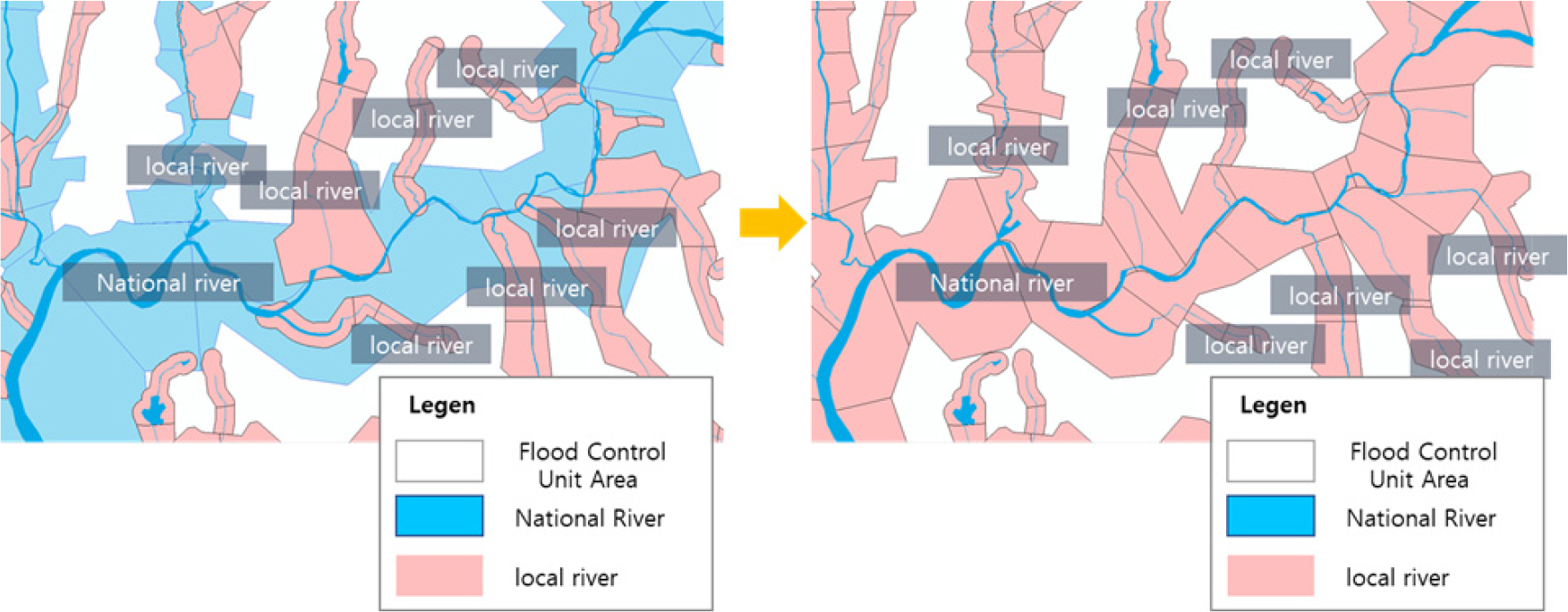

두 번째, 선행연구에서는 최소 단위인 치수단위구역 설정 시 국가하천, 지방하천을 각각 평가함으로써 배수위 구간 및 합류부와 겹치는 구간이 중복 산출되는 한계점이 존재하였다. 이를 개선하기 위해서 치수단위구역을 Fig. 1과 같이 국가하천, 지방하천을 통합한 치수단위구역을 재설정하고자 하였으며, 특히 국가하천과 지방하천 합류부의 배수위 구간의 경우, 하천설계기준에 따라 하천의 중요도가 높은 국가하천으로 편입시켜 설정하였다.

또한, 선행연구에서는 극한 상황을 고려하기 위해서 최대 빈도인 국가하천 500년 빈도, 지방하천 200년 빈도의 홍수위험지도를 활용하여 분석하였다. 하지만, 본 연구에서는 국가하천 및 지방하천을 구분하지 않고 동일한 기준에서 평가하고자 200년 빈도를 활용하여 분석하였다.

세 번째, 홍수관리수준 범위 설정에 대한 한계점을 개선하고자 하였다. 선행연구에서 사용했던 PFD지수와 현행 빈도를 고려한 박스플롯 방법을 활용하여 홍수관리수준을 결정하였다. 하지만, 선행연구에서 제시했듯이 우리나라의 홍수관리수준을 단순 박스플롯의 방법으로 분류한 평균값이 대표할 수 없기 때문에 사회적 인명피해 허용범위 적용 기준을 고려하여 홍수관리수준을 보완하고자 하였다.

사회적 인명 피해 허용범위 적용 기준은 Lee et al. (2021)에서 처음 소개되었다. 사회적 인명피해는 정량적인 인명피해(사망자 수) 지표로 사회적 위험도 허용기준을 의미한다. 여기서, 허용기준이란 사회가 용인할 수 있는 한계치로서 특별한 경우를 제외하고, 이를 넘어서는 위험도는 정책 결정자나 일반 대중이 받아들일 수 없다고 간주되는 기준을 의미한다. 사회적인 위험도 허용기준 설정은 국가단위의 홍수 사망자에 따른 발생빈도 산정(Eq. (1)), 추세선 도출(Eq. (2)), 유역단위 위험도 허용기준 환산으로 구분하여 설정한다. FN 곡선이란 심각한 사상이 발생하는 초과확률을 세로축에, 이에 대응하는 사망자 수를 가로축으로 표현한 그래프이다.

본 연구에서는 위와 같은 방법을 통해 홍수위험 영향 인구 대비 치수단위구역 사망인구(추정)의 비를 활용하여 홍수관리수준 범위를 보완하였다.

하천설계기준(ME, 2021)에서 제시하고 있는 계획빈도 등급 기준을 준용하기 위해서 A등급은 200년 빈도 이상, B등급 200년~100년 빈도, C등급 100년 빈도 이하의 등급 구간에 대한 기준을 설정하였다. 앞서 설명한 홍수관리수준의 범위도 현행 기준을 벗어나지 않는 범위 내에서 분석하였다. 분석 결과, 선행연구에서 제시한 A등급은 0.120이상에서 0.098이상으로 조정되었고, B등급은 0.012~0.031에서 0.098~0.005, C등급은 0.031이하에서 0.005이하로 홍수관리수준 범위가 조정되었다(Table 3).

Table 3.

River design criteria and risk class

| Class | River Design Criteria | Eo et al., 2024 | This study |

| A | Over 200 years | Over 0.120 | Over 0.098 |

| B | 200 years~100 years | 0.012~0.031 | 0.098~0.005 |

| C | Less than 100 years | Less than 0.031 | Less than 0.005 |

네 번째는 선행연구에서 산정한 치수안전율은 Eq. (3)와 단위구역 면적당으로 환산한 값을 사용하였다.

단위구역 면적당으로 환산한 경우, 원 데이터의 왜곡된 결과를 표출할 수 있다. 예를 들면, 100이라는 면적에 10이라는 값과, 10이라는 면적에 1의 값의 면적비율은 서로 10%로 같아 동일하게 평가된다. 즉, 피해규모가 크더라도 단위면적당으로 환산할 경우 홍수위험지도 범위의 크기와 관계없이 산정되는 한계점이 존재한다. 이에 본 연구에서는 Eq. (4)와 같이 개소수로 산정함으로써 단위구역 면적당의 치수안전율의 한계점을 개선하고자 하였다. 또한 홍수관리 취약지구 개소의 경우 선행연구에서는 국가종합정비계획만 반영한 반면, 본 연구에서는 국가종합정비계획, 지방하천종합정비계획을 모두 반영하여 홍수관리 취약지구를 산정하였다.

3. 개선된 치수안전도 평가

3.1 대상유역 홍수위험지도 현황분석

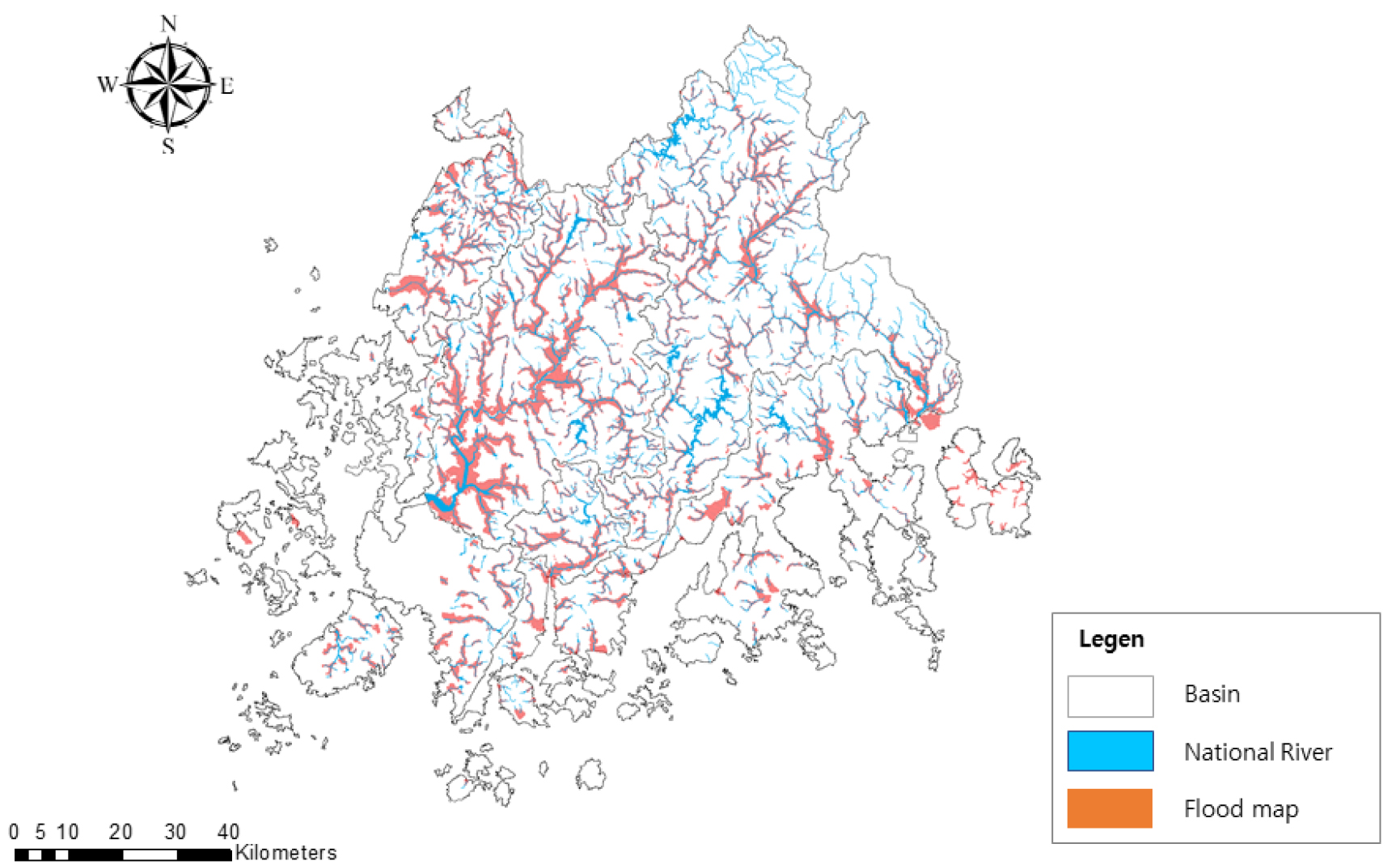

선행연구와 비교분석을 하기위해 대상유역은 동일하게 영산강, 섬진강 권역(이하 영·섬진강권역)을 대상으로 선정하였다(Fig. 2). 영산강의 378개 하천, 섬진강은 423개의 하천으로 국가하천, 지방하천 포함하여 총 801개의 하천이 있다. 선행연구에서는 영·섬진강권역의 홍수위험지도는 국가하천 포함하여 767개 하천을 대상으로 치수안전도 평가를 진행했던 반면, 본 연구에서는 홍수위험지도를 보완하여 774개 하천을 대상으로 치수안전도 평가를 진행하였다. 774개를 제외한 나머지 27개 하천의 경우, 하천기본계획이 미 수립되었거나, 침수 미 발생지역으로 조사되어 분석대상에서 제외하였다.

3.2 치수안전도 평가 비교분석

3.2.1 치수단위구역 비교분석

치수단위구역의 경우, 선행 연구에서 제시된 치수단위구역과 본 연구에서 분석한 치수단위구역 결과는 다음 Table 4와 같다. 선행연구에서 제시되었던 치수단위구역은 총 2,964개소인 반면, 본 연구에서 제시한 치수단위구역은 총 2,829개소로 축소되었다.

Table 4.

Comparison of number of flood control unit areas in Eo et al. (2024) and this study

| Division | No. of flood control unit area (Eo et al., 2024) | → | No. of food control unit area (This study) | |||||

| Basin code | Name | National river | Local river | Sum | National river | Local river | Sum | |

| 2502 | Namhaedo | - | 80 | 80 | - | 79 | 79 | |

| 4001 | Seomjindam | - | 175 | 175 | - | 171 | 171 | |

| 4002 | Seomjingang Dam halyu | 8 | 57 | 65 | 4 | 57 | 61 | |

| 4003 | Osucheon | - | 114 | 114 | - | 114 | 114 | |

| 4004 | Sunchang | 19 | 104 | 123 | 8 | 95 | 103 | |

| 4005 | Yocheon | 18 | 117 | 135 | 13 | 116 | 129 | |

| 4006 | Seomjingogseong | 10 | 35 | 45 | 2 | 33 | 35 | |

| 4007 | Juamdaem | - | 197 | 197 | - | 190 | 190 | |

| 4008 | Boseong gang | 24 | 55 | 79 | 8 | 51 | 59 | |

| 4009 | Seomjinganghalyu | 53 | 155 | 208 | 26 | 146 | 172 | |

| 4101 | Seomjingangseonamhae | 2 | 132 | 134 | - | 133 | 133 | |

| 4102 | Wando | - | 29 | 29 | - | 24 | 24 | |

| 4103 | Geumsanmyeon | - | - | - | - | 1 | 1 | |

| 4104 | Isacheon | - | 109 | 109 | - | 137 | 137 | |

| 4105 | Sueocheon | - | 67 | 67 | - | 84 | 84 | |

| 4106 | Yeosusi | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | |

| 5001 | Yeongsangangsanglyu | 41 | 100 | 141 | 21 | 83 | 104 | |

| 5002 | Hwanglyonggang | 33 | 119 | 152 | 7 | 123 | 130 | |

| 5003 | Jiseogcheon | 21 | 153 | 174 | 26 | 154 | 180 | |

| 5004 | Jugsanbo | 23 | 44 | 67 | 25 | 34 | 59 | |

| 5005 | Gomawoncheon | 15 | 37 | 52 | 14 | 35 | 49 | |

| 5006 | Yeongsanganghalyu | 17 | 64 | 81 | 20 | 55 | 75 | |

| 5007 | Yeongamcheon | 1 | 32 | 33 | - | 30 | 30 | |

| 5008 | Yeongsanganghagueon | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 11 | |

| 5101 | Tamjingang | 18 | 116 | 134 | 10 | 117 | 127 | |

| 5201 | Jindo | - | 69 | 69 | - | 70 | 70 | |

| 5202 | Yeongambangjoje | - | 76 | 76 | - | 81 | 81 | |

| 5301 | Jujincheon | - | 220 | 220 | - | 214 | 214 | |

| 5302 | Watancheon | - | 190 | 190 | - | 190 | 190 | |

| 5303 | Sinangun | - | - | - | - | 12 | 12 | |

| Sum | 306 | 2,658 | 2,964 | 188 | 2,641 | 2,829 | ||

홍수위험지도가 보완 되었는데도 불구하고 치수단위구역이 축소된 이유는 국가하천과 지방하천 간 중첩된 지역이 많기 때문이다. 특히 국가하천의 경우, 선행연구에서는 2018년도 전국홍수량 산정용역에서 제시한 홍수량 산정지점을 활용한 반면, 본 연구에서는 2018년도 이후 최근 고시된 홍수량 산정지점을 활용하여 치수단위구역을 설정하였다. 또한, 영산강 국가하천 본류의 경우 2023년도에 홍수량 산정지점이 고시되었고, 국가하천인 섬진강 본류도 2021년도에 고시되어, 고시된 홍수량 산정지점을 활용하여 치수단위구역을 설정하였다. 나머지 지방하천도 마찬가지로 2018년 이후 업데이트를 통해 치수단위구역을 재설정하였다.

3.2.2 홍수관리수준 비교분석

앞서 언급한 홍수관리수준 기준으로 A등급(200빈도이상), B등급(200~100빈도), C등급(100년이하)으로 구분하여 설정한 결과 다음 Table 5와 같이, A등급은 91개소에서 22개소, B등급 675개소에서 504개소, C등급 2,198개소에서 2,303개소로 변화되었다. A등급으로 관리해야 되는 중권역은 영산강 상류(5001)로 선행연구와 본 연구결과와 비슷한 경향을 보이고 있다. 영산강 상류(5001)에 주요 도심지인 광주광역시, 장성군 등이 포함된 지역으로 하천 주변 주요 도심지가 발달한 곳이며, 홍수피해 발생 시 막대한 피해가 발생할 것으로 예상되므로 A등급 수준은 적절한 것으로 판단된다. B등급도 마찬가지로 선행연구에서는 섬진강 하류(4009)에서 영산강 상류(5001)으로 A등급과 같은 지역으로 분석되었다.

Table 5.

Comparison of flood management levels (Number of each class) in Eo et al. (2024) and this study

| Division | No. of Risk Class (Eo et al., 2024) | → | No. of Risk Class (This study) | |||||||

| Basin code | Name | class A | class B | class C | Sum | class A | class B | class C | Sum | |

| 2502 | Namhaedo | 5 | 21 | 54 | 80 | - | 6 | 73 | 61 | |

| 4001 | Seomjindam | 4 | 35 | 136 | 175 | 1 | 20 | 150 | 171 | |

| 4002 | Seomjingang Dam halyu | - | 14 | 51 | 65 | - | 1 | 60 | 103 | |

| 4003 | Osucheon | - | 25 | 89 | 114 | - | 17 | 97 | 129 | |

| 4004 | Sunchang | - | 26 | 97 | 123 | - | 18 | 85 | 35 | |

| 4005 | Yocheon | 6 | 32 | 97 | 135 | 3 | 12 | 114 | 190 | |

| 4006 | Seomjingogseong | - | 13 | 32 | 45 | - | 4 | 31 | 59 | |

| 4007 | Juamdaem | - | 36 | 161 | 197 | - | 13 | 177 | 172 | |

| 4008 | Boseong gang | 2 | 24 | 53 | 79 | - | 6 | 53 | 133 | |

| 4009 | Seomjinganghalyu | 12 | 78 | 118 | 208 | 2 | 38 | 132 | 24 | |

| 4101 | Seomjingangseonamhae | - | 17 | 117 | 134 | - | 24 | 109 | 1 | |

| 4102 | Wando | 1 | 12 | 16 | 29 | - | 3 | 21 | 137 | |

| 4103 | Geumsanmyeon | - | - | - | - | - | - | 1 | 84 | |

| 4104 | Isacheon | 7 | 31 | 71 | 109 | 4 | 26 | 107 | 5 | |

| 4105 | Sueocheon | 8 | 23 | 36 | 67 | - | 22 | 62 | 104 | |

| 4106 | Yeosusi | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 5 | 130 | |

| 5001 | Yeongsangangsanglyu | 21 | 47 | 73 | 141 | 5 | 41 | 58 | 180 | |

| 5002 | Hwanglyonggang | 4 | 53 | 95 | 152 | 3 | 31 | 96 | 59 | |

| 5003 | Jiseogcheon | 5 | 53 | 116 | 174 | - | 29 | 151 | 49 | |

| 5004 | Jugsanbo | 2 | 15 | 50 | 67 | 2 | 30 | 27 | 75 | |

| 5005 | Gomawoncheon | - | 3 | 49 | 52 | - | 15 | 34 | 30 | |

| 5006 | Yeongsanganghalyu | - | 9 | 72 | 81 | - | 33 | 42 | 11 | |

| 5007 | Yeongamcheon | 2 | 8 | 23 | 33 | - | 14 | 16 | 127 | |

| 5008 | Yeongsanganghagueon | - | - | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 70 | |

| 5101 | Tamjingang | 2 | 39 | 93 | 134 | 1 | 17 | 109 | 81 | |

| 5201 | Jindo | 2 | 12 | 55 | 69 | - | 8 | 62 | 214 | |

| 5202 | Yeongambangjoje | 2 | 8 | 66 | 76 | - | 20 | 61 | 190 | |

| 5301 | Jujincheon | 6 | 30 | 184 | 220 | - | 20 | 194 | 12 | |

| 5302 | Watancheon | - | 10 | 180 | 190 | - | 27 | 163 | 190 | |

| 5303 | Sinangun | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |

| Sum | 91 | 675 | 2,198 | 2,964 | 22 | 504 | 2,303 | 2,829 | ||

3.2.3 치수안전도 비교분석

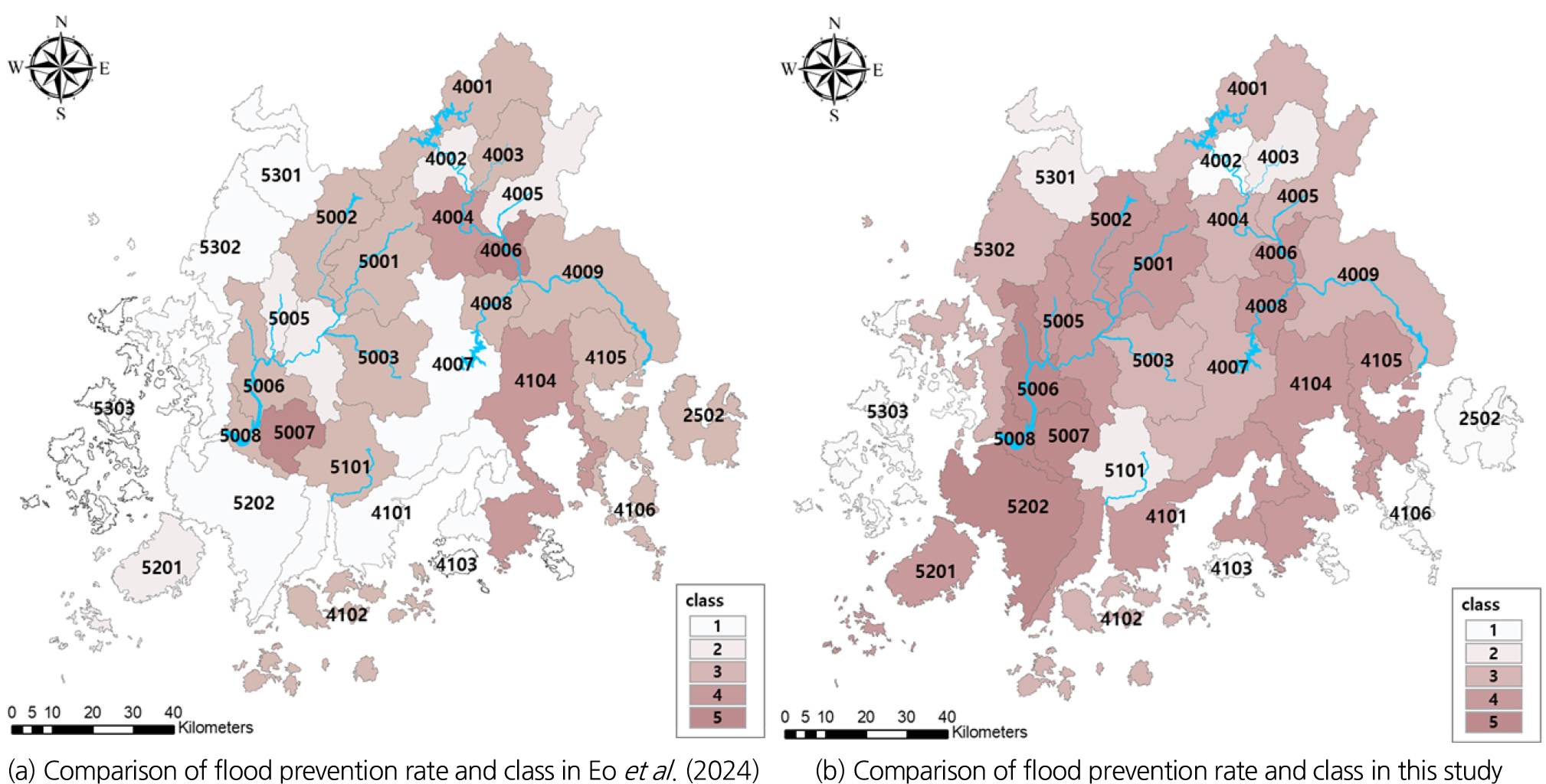

선행연구에서 산정한 치수안전도 평가 결과와 본 연구에서 산정한 치수안전도 평가 결과를 비교 분석한 결과 다음 Table 6와 Fig. 3과 같다. 치수안전도 등급은 등급 숫자가 낮을수록 비교적 안전한 지역이며, 높은 등급 일수록 안전하지 않은 지역이라 볼 수 있다. 선행연구와 비교분석하기 위해 선행연구에서 제시한 치수안전율에 따른 등급 구간 비율을 적용하였으며, 치수안전율 90%이상 1등급, 90%~80% 2등급, 80%~70% 3등급, 70%~60% 4등급, 60%이하 5등급으로 설정하였다.

Table 6.

Comparison of flood prevention rate and class in Eo et al. (2024) and this study

| Division | Flood prevention rate (Eo et al., 2024) | Flood prevention class (Eo et al., 2024) | → |

Flood prevention rate (This study) |

Flood prevention class (This study) | |

| Basin code | Name | |||||

| 2502 | Namhaedo | 70.6% | class 3 | 93.7% | class 1 | |

| 4001 | Seomjindam | 74.7% | class 3 | 79.5% | class 3 | |

| 4002 | Seomjingang Dam halyu | 85.1% | class 2 | 90.2% | class 1 | |

| 4003 | Osucheon | 70.7% | class 3 | 81.6% | class 2 | |

| 4004 | Sunchang | 69.8% | class 4 | 70.9% | class 3 | |

| 4005 | Yocheon | 84.4% | class 2 | 79.1% | class 3 | |

| 4006 | Seomjingogseong | 57.7% | class 5 | 65.7% | class 4 | |

| 4007 | Juamdaem | 91.0% | class 1 | 73.7% | class 3 | |

| 4008 | Boseong gang | 75.1% | class 3 | 66.1% | class 4 | |

| 4009 | Seomjinganghalyu | 70.3% | class 3 | 74.4% | class 3 | |

| 4101 | Seomjingangseonamhae | 90.1% | class 1 | 63.9% | class 4 | |

| 4102 | Wando | 79.9% | class 3 | 75.0% | class 3 | |

| 4103 | Geumsanmyeon | - | - | 100.0% | class 1 | |

| 4104 | Isacheon | 64.3% | class 4 | 62.0% | class 4 | |

| 4105 | Sueocheon | 76.9% | class 3 | 66.7% | class 4 | |

| 4106 | Yeosusi | 73.7% | class 3 | 100.0% | class 1 | |

| 5001 | Yeongsangangsanglyu | 76.8% | class 3 | 62.5% | class 4 | |

| 5002 | Hwanglyonggang | 77.0% | class 3 | 68.5% | class 4 | |

| 5003 | Jiseogcheon | 78.7% | class 3 | 76.7% | class 3 | |

| 5004 | Jugsanbo | 87.8% | class 2 | 69.5% | class 4 | |

| 5005 | Gomawoncheon | 87.2% | class 2 | 63.3% | class 4 | |

| 5006 | Yeongsanganghalyu | 76.3% | class 3 | 57.3% | class 5 | |

| 5007 | Yeongamcheon | 59.6% | class 5 | 36.7% | class 5 | |

| 5008 | Yeongsanganghagueon | 77.7% | class 3 | 36.4% | class 5 | |

| 5101 | Tamjingang | 78.3% | class 3 | 81.1% | class 2 | |

| 5201 | Jindo | 81.2% | class 2 | 65.7% | class 4 | |

| 5202 | Yeongambangjoje | 97.1% | class 1 | 59.3% | class 5 | |

| 5301 | Jujincheon | 90.3% | class 1 | 83.6% | class 2 | |

| 5302 | Watancheon | 97.2% | class 1 | 79.5% | class 3 | |

| 5303 | Sinangun | - | - | 91.7% | class 1 | |

분석결과, 5등급은 2개 중권역에서 4개 중권역으로 늘었으며, 4등급은 2개 중권역에서 10개 중권역, 3등급은 14개 중권역에서 8개 중권역, 2등급은 5개 중권역에서 3개 중권역, 1등급 5개 중권역에서 3개 중권역으로 치수안전도 등급에 변화가 있으며, 섬진강권역의 치수안전도 평균등급은 2.8등급으로 선행연구의 평균등급과 동일하게 분석되었고, 영산강권역은 2.4등급에서 3.6등급으로 안전하지 않은 지역이 오히려 늘어난 것으로 분석되었다.

치수안전도 등급을 중권역별로 비교분석 해본결과, 다음 Fig. 4와 같다. 선행연구 대비 본 연구에서 제안한 방법에 의해 치수안전도가 좋아진 중권역은 4002, 4003, 4004, 4006, 4106으로 분석되었으며, 낮아진 중권역은 4005, 4007, 4008, 4101, 4103, 4105으로 분석되었다. 영산강권역은 선행연구 대비 치수안전도가 좋아진 중권역은 5101으로 분석되었다.

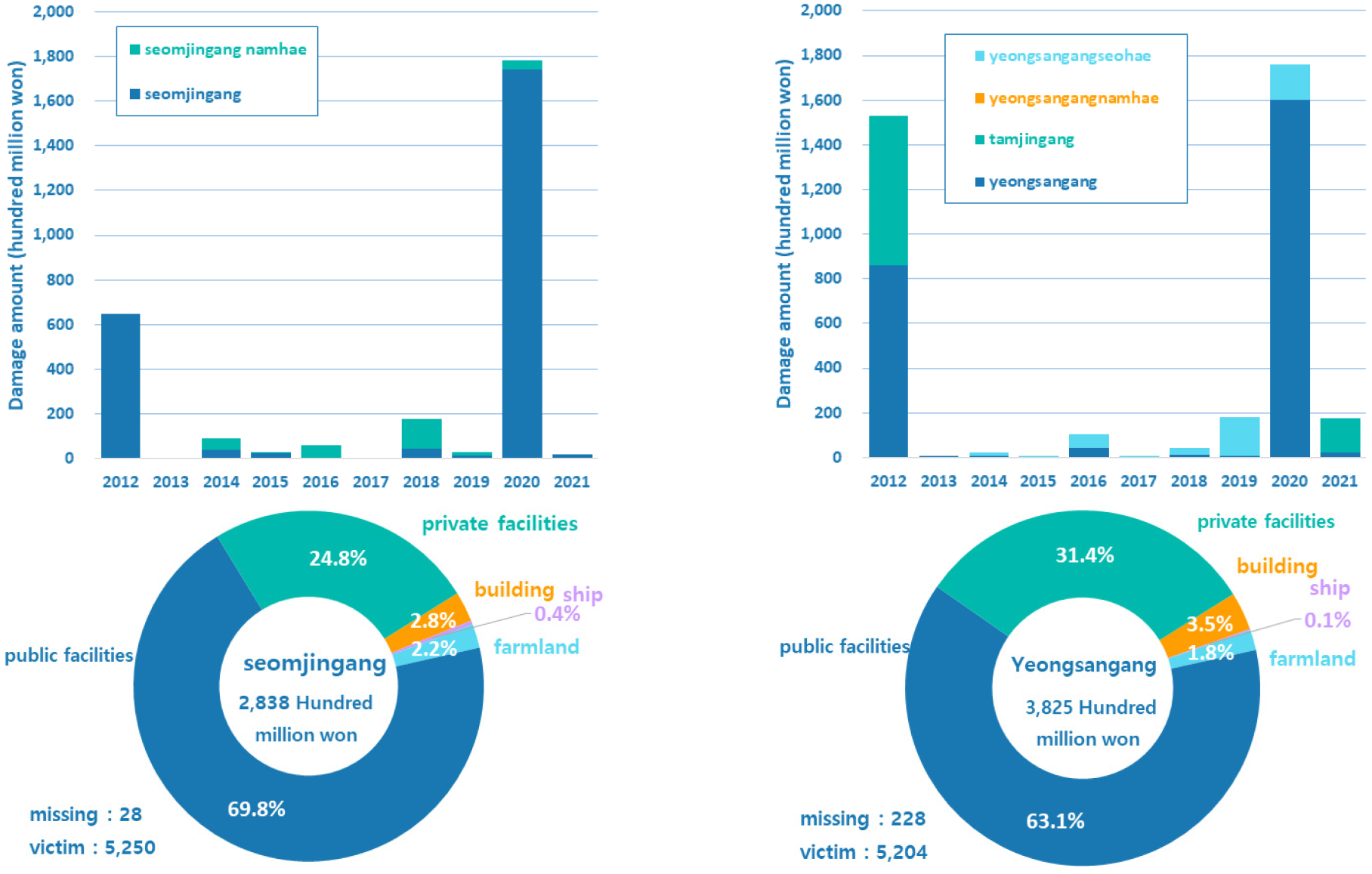

선행연구와 본 연구 결과의 유사점이 뚜렷하지 않아 두 방법 중 누가 더 현실을 반영하고 있는지 판단하기 위해 재해연보(Statistical Yearbook of Natural Disaster, SYND)로부터 10년(2012년~2021년)간 피해액을 조사하였다(Fig. 5). 섬진강권역 피해액은 약 2,838억원으로 공공시설 69.8%, 사유시설 24.8%, 건물 2.8%, 농경지 2.2%, 선박 0.4%로 집계되었으며, 2020년에 가장 피해가 큰 것으로 조사되었다. 영산강권역 피해액은 약 3,825억원으로 공공시설 63.1%, 사유시설 31.4 %, 건물 3.5%, 농경지 1.8%, 선박 0.1%로 집계되었다. 섬진강권역과 마찬가지로 2020년에 가장 피해가 큰 것으로 조사되었다.

선행연구 및 본 연구에서 분석된 평균 등급과 피해액을 비교분석하였다. 선행연구의 치수안전도 평균 등급은 섬진강권역 2.8등급, 영산강권역 2.4등급으로 영산강권역이 조금 더 안전한 지역으로 분석 되었으나, 본 연구에서는 섬진강권역 2.8등급, 영산강권역 3.6등급으로 섬진강권역이 더 안전한 지역으로 분석되었다. 앞서 언급한 피해액 조사에서도 섬진강권역 보다 영산강권역에 피해가 더 많이 발생한 것을 볼 수 있다.

정리해보면, 선행연구에서는 섬진강권역, 본 연구에서는 영산강권역에서 더 안전하지 않은 지역으로 분석되었고, 피해액 조사에서는 영산강권역의 피해가 더 많이 발생 한 것으로 조사되었다. 본 연구에서 제시한 평균 등급과 피해액 조사 결과에서도 영산강권역이 섬진강권역 보다 안전하지 않다는 결과가 도출되었다. 즉, 선행연구 보다 본 연구에서 분석된 연구 결과가 피해액과의 패턴이 비슷한 것으로 보아 우리나라 치수안전도에 대한 현실을 선행연구 대비 본 연구의 결과가 보다 더 잘 반영하고 있다고 볼 수 있다.

4. 결 과

본 연구에서는 선행연구에서 제시한 방법론을 보완하고, 보완된 방법을 선행연구와 비교 분석하는데 목적이 있으며, 다음과 같이 방법론을 보완하여 분석하였다. 첫 번째 홍수위험지도를 보완하였다. 선행연구에서는 환경부에서 제작한 홍수위험지도만으로 평가하였다면 본 연구에서는 행안부 홍수범람예상지도, 특정하천 홍수위험지도 등 확보 가능한 지도의 최대 범위 내에서 평가하였다. 두 번째 국가하천, 지방하천 치수단위구역을 재설정하였다. 선행연구에서는 국가하천, 지방하천 따로 치수단위구역을 설정하였다면 본 연구에서는 국가하천, 지방하천을 통합한 치수단위구역으로 재설정하였다. 세 번쨰 홍수관리수준 범위를 재설정하였다. 선행연구에서는 홍수관리수준을 단순 박스플롯 방법을 활용하여 홍수관리수준을 제시하였다면 본 연구에서는 사회적 인명피해 개념을 넣어 홍수관리수준 범위를 재설정하였다. 네 번째 치수안전율 산정 방법을 개선하였다. 선행연구에서는 면적비율로 치수안전도를 설정하였다. 면적비율로 할 경우 피해면적이 크더라도 면적비율이 같다면 피해면적이 작은 곳에 대해 동일 평가가 이루어졌다. 따라서 본 연구에서는 피해규모를 반영하기 위해 면적비에서 개소수로 치수안전율 산정방법을 개선하였다.

선행연구와 본 연구에서 보완한 방법론을 토대로 비교 분석을 실시한 결과, 치수단위구역이 선행연구 대비 207개소가 줄었다. 홍수위험지도를 보완하고도 선형연구 대비 치수단위구역이 적은 이유는 국가하천과 만나는 지방하천 하류 부분의 배수위 구간을 고려하기 위해 치수단위구역을 통합하는 과정에서 발생 한 것으로 판단된다. 현재 국가하천과 만나는 지방하천 하류 부분, 즉, 합류점의 경우, 현행 하천설계기준에도 지방하천 하류 부분의 계획빈도가 국가하천을 따르도록 되어 있으며 본 연구에서도 하천설계기준에서 제시하고 있는 기준을 준용 하기위해 국가하천에 포함하여 치수단위구역을 설정하였다.

홍수관리수준 등급결과, A등급은 91개소에서 21개소, B등급 675개소에서 494개소, C등급 2,198개소에서 2,242개소로 분석되었다. A등급 및 B등급의 경우 선행연구 대비 줄었고, C등급의 경우 선행연구 대비 늘어난 것을 볼 수 있다. 또한 섬진강권역의 안전도 평균 등급은 2.8등급으로 선행연구와 평균 등급은 똑같은 것으로 분석되었으나 영산강권역은 2.4등급에서 3.6등급으로 분석되었다.

선행연구와 본 연구에서 제시한 보완된 방법론이 우리나라의 현실을 반영하고 있는지 판단하기 위해서 대상지역에 대한 피해액을 조사하였다. 10년(2012년~2021년)간의 피해액을 조사한 결과, 섬진강권역 약 2,838억원, 영산강권역 3,825억원으로 영산강권역에 더 많은 피해가 발생한 것으로 조사되었다. 앞서 설명한 바와 같이 선행연구에 의한 치수안전도의 경우, 섬진강권역 치수안전도 평균 등급이 0.4등급 높게 분석되었고, 본 연구에서는 영산강권역이 0.8등급이 높게 분석되었다. 실제 피해액을 조사한 결과, 선행연구보다 본 연구에서 제안한 방법론이 현실을 보다 더 잘 반영한 것으로 나타났다. 이에 본 연구에서 제시한 보완된 방법론은 각종 치수안전도 평가 시 활용될 수 있을 것으로 기대되며, 각종 치수계획 수립시 치수안전도를 고려한 계획 수립에도 기여할 수 있을 것으로 판단된다.