1. 서 론

2. 방법론

2.1 물리적 서식처 적합도 지수(HSI)

2.2 수질적 서식처적합도지수(NSFWQI)

2.3 조건부 수리 및 수질 서식처적합도 지수 적용 기법

3. 수리 및 수질 자료

3.1 대상 하천 및 계측 시기

3.2 현장계측 기법

4. 결과 분석

4.1 계측 자료 공간보간 결과

4.2 수질서식처지수(NSFWQI) 산정

5. 수리ㆍ수질 복합서식적합도 분포 산정

5.1 Case 1(홍수기)

5.2 Case 2(평수기, 보 방류)

5.3 Case 3(평갈수기)

6. 결론 및 향후 연구

1. 서 론

과거에 비해 국내 하천에서 최근 극한 홍수나 가뭄의 증가나 인위적인 대형보 등 하천 구조물 설치로 하상변동과 같은 물리적 변화뿐만 아니라, 수질적 측면에서의 변동이 동반되어 결과적으로 하천 수생태계 변화를 초래할 가능성이 증가하고 있다. 최근 빈번하게 발생되고 있는 낙동강 녹조(Yeo and Kang, 2015)나 어류 수종 변화(Shim et al., 2016) 등은 국내 하천 수생태계가 상당한 수준으로 변화하고 있음을 시사하는 사례이다. 이러한 수생태계 변화에 직면하여 대응방안 수립을 위해 우선 국내외에 하천의 수리 및 수질적 인자들의 변화와 연계된 하천 서식 적합도를 평가할 수 있는 기법들이 개발되어 정량화된 지표화로 수생태계 상태를 평가하고 있다(Kong et al., 2018). 미국의 경우 USGS에서 약 60여 종의 어류에 대한 서식처적합도 평가할 수 있는 방법론을 제시하였고(Bovee, 1986; Hong et al., 2021), 국내에서도 2000년대 이후 하천복원 관련 사회적 관심의 증대로 하천 생태 서식처 적합도를 평가하고 하천 생태계 복원에 적용하는 사례가 진행되기 시작하여 서식처 유지에 필요한 환경생태유량을 산정하는 연구가 진행되고 왔다 (Hong et al., 2021; Lee et al., 2006; Kang et al., 2023). 현재 하천 서식처 적합도 정량화에 보편적으로 사용되고 있는 대표적인 평가 지수로 서식처 적합도 지수(Habitat Suitability Index, 이하 HSI)가 있다. 미국에서 1980년대부터 USGS에서 개발한 개념으로 160여 생물종 대상으로 Instream Flow Incremental Methodology (IFIM)(Stalnaker et al., 1995)에 근거한 1차원 물리적 서식처 모의(PHABSIM) 개발 이후 HSI는 유속 및 수심, 하상재료, 수온과 같은 물리적 서식처 특성과 대상 생물종의 선호도와의 연계를 정량적으로 표현한 지수로 진화하고 있고(Kang, 2010, 2012; Kim et al., 2016), 국내에서는 유속과 수심 위주로 환경생태유량 또는 하천유지유량 산정 시 대표적 기법으로 활용되고 있다(Lee et al., 2006).

HSI는 수심과 유속 등 물리적 수리 인자들을 대상으로 하여 공간적 맵핑이 가능하고, 인자의 획득이 측정이나 수치모의를 통해 가능하여 상대적으로 용이하다. 또한 직관적으로 생물종의 서식여부를 판단할 수 있어 수종 별 선호도 산정과 생물종 별 서식에 필요한 유량 조건 도출이 가능하다. 1차원 혹은 2차원 공간으로 HSI의 상세 공간맵핑은 하천 위치 별 특정 생물종 서식 적합성 여부를 공간적으로 평가할 수 있다. PHAB SIM이나 River2D와 같은 수치모형 도출 물리적 인자들에 기반한 HSI는 2020년 물관리 일원화 이전 국토부 차원에서 수생태를 고려한 하천 용수관리 차원에서 활용되었다(Bovee et al., 1998; Lee et al., 2022; Seo et al., 2013). 다만, 수생태의 적합도가 물리적인 요인 외 수질적인 조건에도 영향을 받는다는 사실을 고려할 때, 물리적인 요인 위주의 HSI만으로 서식처 적합도를 평가하는 부분은 한계가 있다(Kang, 2012). 한편, 하천 수생태 평가를 수질요소에 국한하여 접근하는 다른 방향에서 연구들이 진행되어 왔다(Tampo et al., 2023).

수질 관점의 하천서식처 적합도는 환경부에서 제공하는 국내 수질측정망에서 지점별로 제시된 다항목 수질자료의 시계열 정보가 1주일 단위 채수 지점 수질을 중심으로 환경부 물환경정보시스템 (Water Environment Information System)을 통해 RTWQI (Real Time Water Quality Index)로 제공되고 있다. 수질적 접근방식은 물리적 방식인 HSI와 달리 수질만 고려하였다. 그리고, HSI가 특정 유량에 대한 서식처 적합도를 공간적 범위로 제공한다면, 수질적 지수는 지점에만 국한되어 시간에 따른 생태환경 변화를 시계열(예, 1주 단위)로 제공한다. 수질 관련한 하천 서식처 연구들을 국내 사례 위주로 보면 다항목 수질항목 기반 서식처 평가 연구가 진행되었음을 알 수 있다(Park et al., 2019; Lee et al., 2020; Choi et al., 2021; Hong et al., 2021; Lee et al., 2022). 예를 들어, Choi et al. (2021)는 CCME WQI (Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index)로 환경 수질지수를 산정하여 생태 하천 복원 사업 전, 후의 서식처를 평가하여 생태 하천 복원 사업이 미치는 영향을 나타냈다. 그러나 수질지수의 경우 하천서식환경 평가를 물리적 평가와 달리 공간적 분포로 평가하기보다는 공간평균된 수치에 기반하여 평가(즉, 지점단위 평가)하고 있어 공간적 분포를 제시하는 HSI와 부합하기 한계가 있다. 또한, HSI와 달리 수질지수는 특정 생물종에 국한되지 않고 다항목의 수질인자들을 종합하여 제공한다.

하천 서식처 산정 시 물리적/수질적 요인들을 모두 고려할 때 완결해질 수 있으나(Arthington et al., 2006; Hong et al., 2021), 현재 국내 서식처 평가 시 두 방식이 별도로 적용되고 있는 상황으로 2020년 물관리 일원화 이후 통합적 서식처 평가 방안이 요구되고 있다. 해결책으로는, HSI와 같은 기존 물리적 관점에서 수질을 고려한 서식처지수 확장을 고려할 수 있다.

Kang (2012)는 어류 서식처가 수심과 유속뿐만 아니라 영양염 같은 생화학적 조건에도 영향을 받는 사례를 보고하고, 두 방식을 동시에 고려해야 정확한 서식처 분석이 가능하여 HSI와 같은 수리적 요소에 수질인자를 포함시킬 수 있다고 제시하였다. Kong et al. (2017)은 수질자료 기반 통계적 Weibull 확률분포를 활용하여 특정 생물종에 대한 수질항목을 고려한 HSI를 산정하는 방법론을 제시하였다. Hong et al. (2021)은 물환경측정망 수질/생태 모니터링 자료를 종합하여 수계단위로 수질 인자에 대한 피라미의 HSI를 IFASG (1986)과 Kong et al. (2017)의 통계적 방법론을 융합하여 수질 인자별 HSI를 산정하였다. Lee et al. (2011)도 DO, BOD, COD에 대한 어종별 HSI로 확대하여 홍천강을 대상으로 적용한 바 있다. 그러나, 시도되는 방식들은 다양한 생물종과 수질인자 별에 대한 HSI가 구축되지 않은 상태라 범용적으로 적용하기에는 이르고, 수질까지 고려한 HSI의 공간적 분포를 제시한 사례도 매우 드물다.

한편, 기존 다항목 수질기반 지수에 수량을 포함시키는 방향으로의 확장된 지수를 제시한 사례도 있다. Lee (2023)은 다항목 수질인자와 지표를 활용하되 수리량(유량)을 추가 항목으로 포함하여 통합수질관리지표를 개발하여 제시하였다. 즉, 위의 HSI 확장을 위해 수질인자 별 특정 생물군의 반응을 구체적으로 제시하는 대신, 기존 다항목 수질 기반 지수를 산정하는 방식을 유지한 상태에서 ‘유량 규모 별 차이‘를 물리적 조건로 포함시켜 종래의 수질인자의 적용성을 확장시켰다. 물론, 특정 생물종에 대해 제시되지는 않았다.

본 연구에서는 각 인자들을 변형시키지 않고 기존 실무에서 활용되고 있는 서식처적합도지수(HSI)에 수질지수(National Sanitation Foundation Water Quality Index, NSFWQI)를 적용하여 수리 및 수질 인자를 모두 고려한 어류 서식처 적합도 분석 방법론을 제시하고자 한다. 즉, 제시된 기법은 어류 서식적합도 분석 시 HSI와 NSFWQI를 함께 적용하여 하천의 물리적, 수질적 영향을 동시에 평가하고자 하는 것이다. 이 방식은 기존 통용되어 온 방식들을 혼합 적용할 수 있게 하여 실무 적용성을 높이고자 하였다. 본 연구에서는 공간맵핑이 가능한 수리(Acoustic Doppler Current Profiler, ADCP) 및 수질 센서(YSI-EXOII)를 활용하여 취득된 자료(유속, 수심, EC (Electrical Conductivity), 수온, DO, pH)를 기반으로 특정 생물종에 대한 HSI 정보를 우선 적용하고, 이후 수질인자를 활용하여 NSFWQI를 참고한 등급을 수질공간자료에 적용하여 수리와 수질을 복합 적용하는 방안을 제시하고자 하였다. 수립된 방법론을 적용하는 대상 생물종으로 유수성 어류인 피라미와 정수성인 모래무지를 선정하였고 강정고령보 직하류 낙동강과 금호강 합류부 영역에 취득된 현장 계측자료에 적용하였다. 본 연구에서 연구 대상으로 선정한 지역은 여러 하천들의 조건들이 합류되는 부분이기에 서식처 변동 분석이 중요한 지점이라 판단되어 진행하였고, 모델링에 기반한 기존 산정방식들과 차별점을 두었다. 특히, 본 연구는 다항목 수질의 2차원 공간적 분포가 수질센서와 GPS와 결합 후 보트이동을 통해 취득이 가능한 기술적인 진보를 고려하였다. 본 연구는 서식처 적합도 지수(HSI)와 수질 지수(NSFWQI)를 결합하여 수리 및 수질 인자를 모두 고려한 어류 서식처 적합도 분석 방법론을 제시하는 데 있다.

2. 방법론

2.1 물리적 서식처 적합도 지수(HSI)

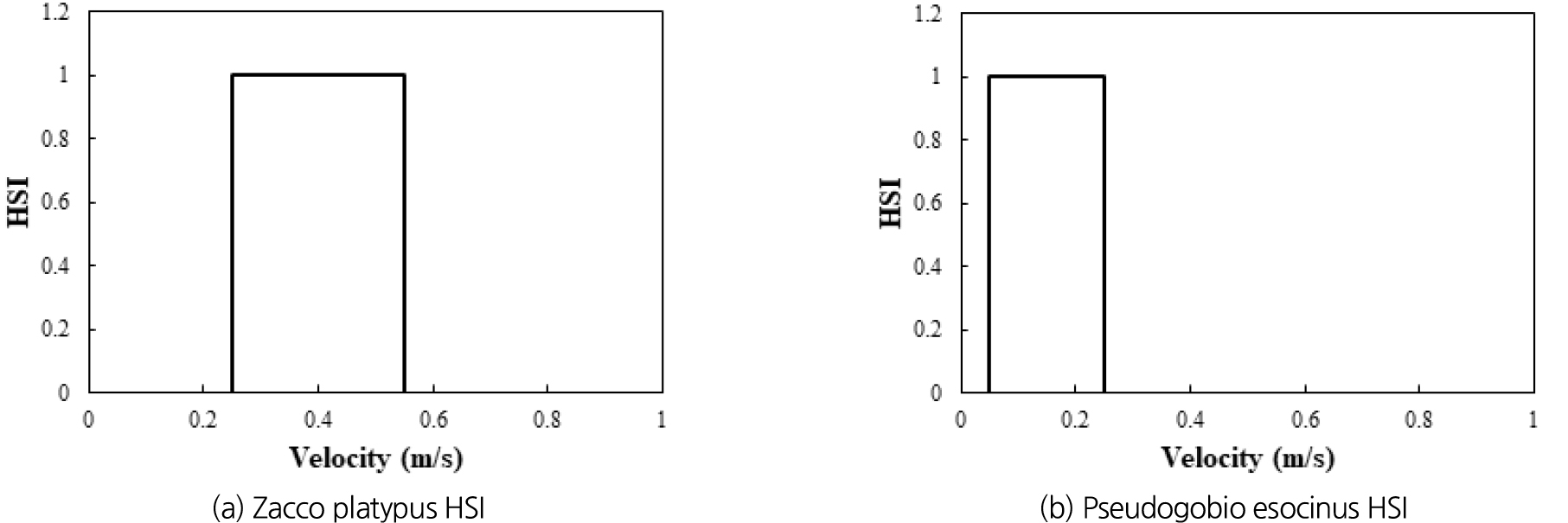

서식처 적합도 지수는 유속과 수심자료를 기반으로 생물별 물리적 서식처의 특성과 고려 대상 종의 적합성을 수치로 나타낸 지표이며 (Roloff and Kernohan, 1999) 서식처 적합도 기준은 0에서 1사이의 값으로 나타나고 1에 가까울수록 최적의 적합한 환경 조건을 의미하고, 0에 가까워질수록 서식에 적합하지 않은 조건을 나타낸다. 이 지수는 서식처 적합성을 나타내는 곡선의 형태로 이분법, 단변량, 다변량 방법이 있는데 동일 어종일지라도, 생애주기별에 따라 다른 값을 가질수 있기에 연구대상의 현장 서식처 조사와 결부하여 수립되어야 정확하다(Park et al., 2020). 본 연구에서는 방법론상의 예시에 사용할 목적으로 대상 어종에 대한 적합인 구간은 1, 부적합인 나머지 구간을 0으로 나타내는 방법인 이분법을 적용하였다. 그리고, 연구대상 생물군으로 유수성 어류로 대표적이고 기존 연구가 다수 수행되어온 피라미(Zacco platypus)와 정수성 어종인 모래무지(Pseudogobio esocinus)를 선정하였는데 이는 적용 하천이 강정보와 달성보 사이 구간의 유속 정체와 금호강 유입으로 인한 서식처 변화를 평가하고자 함이다. 대상 유황으로는 정수성인 평수기와 유수성인 홍수기를 적용하되, 금호강 유입의 수질 조건을 고려하여 실제 서식환경의 전형적 변화를 추적하고자 하였다. 어종별, 생애주기별 적합한 HSI를 산정하기 위해서는 많은 조사 자료가 필요하다(Park et al., 2020). 본 연구에서는 어류 조사 자료의 부족으로 피라미와 모래무지에 대해 산정하는 대신 기존 문헌자료를 활용하였다(Kim et al., 2015). 다만, 기존에 도출된 HSI는 수심은 대부분 지류하천 대상으로 도출되어 대하천과 같이 수심이 깊은 경우 수심을 제외한 유속 측면의 결과를 준용하였다(Song et al., 2018). 향후 대하천에서 수심과 유속을 동시에 고려한 대상 어종에 대한 후속 연구가 진행되면 활용할 수 있다. 피라미의 경우, Sung et al. (2005)의 연구 대상 지역인 낙동강 유역에서 제시된 연구 결과를 활용하였는데, 피라미의 성어기 적합도가 1인 유속은 0.25~0.55 m/s로 나타났다. 정수성 어종인 모래무지는 Kang et al. (2011)에서 제시한 지수를 활용하였는데 금강의 연구 대상 구간이지만 낙동강을 대상으로 한 사례가 없어 적용하였다. 서식처 적합도 지수 1인 유속은 0.05~ 0.25 m/s이며, 피라미와 모래무지의 경우 대개 단변량 방법으로 도출되었지만, 이분법 방법으로 적합도 1에 해당하는 유속, 그 외의 값은 0으로 판단하였다. Fig. 1은 본 연구에서 적용한 피라미와 모래무지의 유속에 대한 HSI를 나타난 결과이다.

2.2 수질적 서식처적합도지수(NSFWQI)

물환경정보시스템의 RTWQI는 수질 인자별 가중치를 고려하지 않으므로, 본 연구에서는 이를 보완하기 위해 미국보건재단(National Sanitation Foundation, NSF)에서 개발된 NSFWQI를 사용하였다. 이 지수는 수질 항목별 가중치를 적용해 필요한 항목을 선택하고 가중치를 곱하여 수질 지수를 계산하는 지수이다. 이 지수는 수질 항목에 가중치를 곱하여 계산하는 방법으로 비교적 간편하게 산정할 수 있고, 등급 구분으로 서식 적합도를 용이하게 판단할 수 있다(Lee et al., 2020, 2022). 지수 산정 시 고려된 항목으로 DO (% sat), 분원성 대장균군, pH, BOD, 수온, Nitrates, 탁도, 총 고형물이 있으며, 각 항목 별 가중치는 Table 1(a)에 나타나 있다. NSFWQI는 수질 항목별 등급 기준에 대한 값에 가중치를 곱으로 산정된다(Eq. (1)). 여기서, n은 수질 항목의 개수, 는 수질 항목별 등급기준에 대한 값, 는 수질 항목별 가중치를 의미한다.

Table 1.

NSFWQI index weights and rating

본 연구에서는 직독식 수질센서(YSI EXOII)로 계측된 DO, pH, 수온 데이터를 기반으로 NSFWQI를 도출하였고, 각 항목의 가중치를 조정하여 수질 지수를 계산하였다. 관련해서 Nazir et al. (2016)가 제안한 수정된 NSFWQI 산정 방법을 참고하였다. 가중치인 는 상대가중치 방법으로 항목별 가중치의 총합은 1이 기준이지만, 본 연구에서는 일부 항목만을 활용해 산정했기에 상대 가중치로 재산정하였으며(Lee et al., 2022), 상대 가중치 산정식에서 는 상대 가중치, 는 항목별 가중치를 의미한다(Eq. (2)). 재산정된 가중치를 활용해 수질 항목별 등급 기준에 재산정 가중치를 곱하여 산정하였다(Eq. (1)). NSFWQI의 산정 결과는 정의된 5개의 등급으로 나누어져 제시되었다(Table 1(b)). 본 연구에서 피라미와 모래무지의 등급 설정은 기존 NSFWQI 지수를 기준으로 하였으며, NSFWQI 값이 71 이상인 경우에는 모래무지가 서식할 수 있는 수질로 분류하였고, 51 이상인 경우에는 피라미의 서식 조건에 적합한 것으로 간주하였다. 이를 통해 피라미와 모래무지 각각의 수질 등급에 맞추어 서식 환경을 차별화하여 분석하였다.

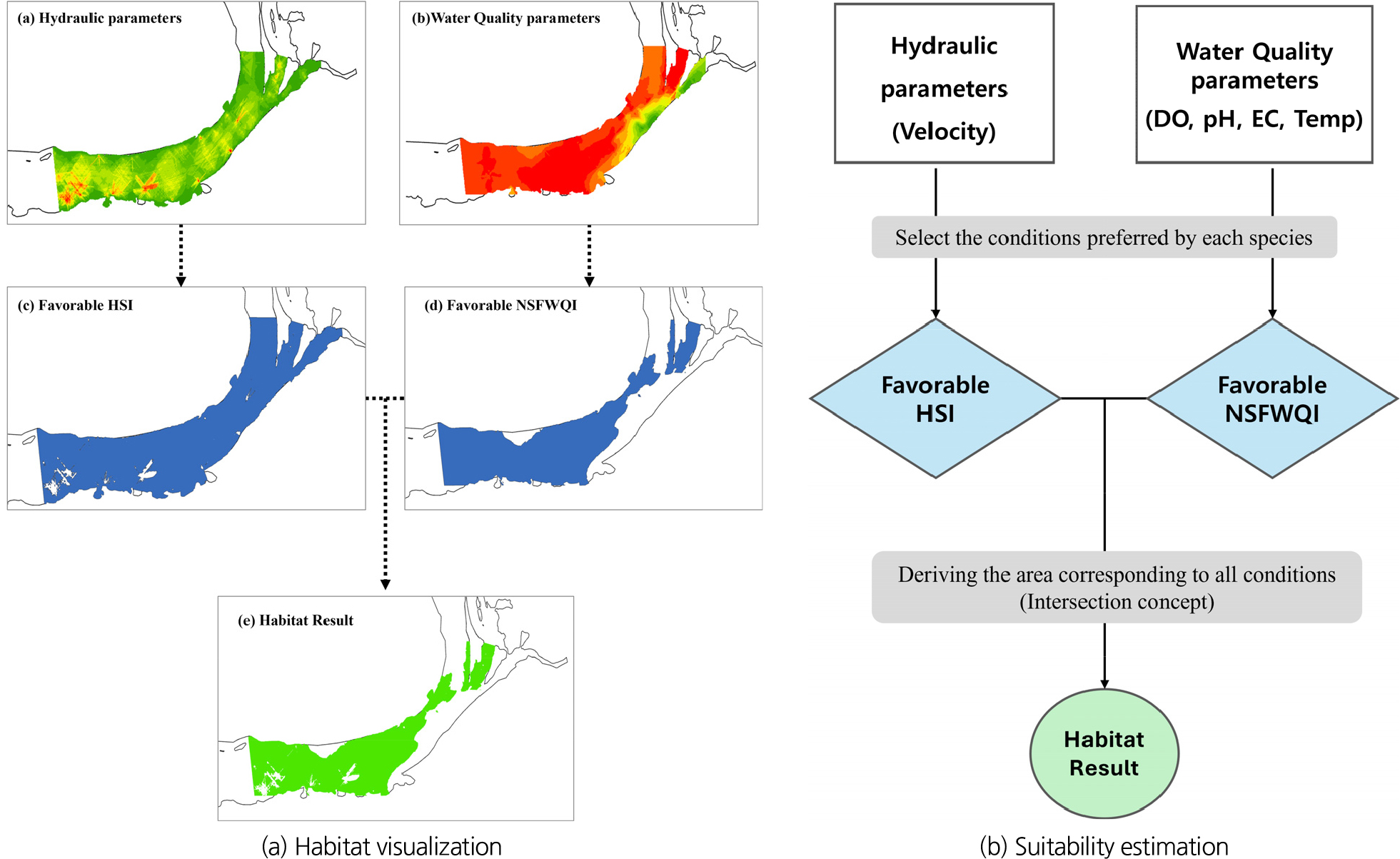

2.3 조건부 수리 및 수질 서식처적합도 지수 적용 기법

수리⋅수질의 인자들을 동시 고려해 서식처를 평가하는 데 수리 및 수질 서식처 지수를 각각 독립적으로 계산하여 서식 가능성을 평가한 후, 두 지수에서 나타난 서식 가능 영역의 교집합을 조건식으로 정의하여 최종 서식 적합 영역을 선정하였다. 예를 들어, HSI가 높아 서식처로 유리한 위치에서 수질지수가 낮은 경우 대상 생물종에 대한 서식처지수를 하향 조정할 수 있다는 의미이다. 즉, HSI는 기존대로 수심, 유속 등 물리적 인자 중 대표적 인자를 고려하고, 이후 등급화된 NSF WQI를 통해 수질인자를 포함시켜 반영하자는 것이다. 수질 적합도는 NSFWQI를 준용하되, 이미 등급화된 기준을 HSI와 유사하게 0~1 점수를 부여하여 활용하였다. 이 기법에서 제시된 수질 적합도 지수의 등급은 단독으로 생물종의 서식적합도를 지칭하기에는 한계가 있고, HSI를 보완하는 측면으로 활용되었다고 볼 수 있다. 본 연구에서는 NSFWQI에서 제시한 수질 등급구간을 참조하여 점수를 부여하였으며 Fig. 2(b) 모식도에 나타낸 것과 같이 진행하였다. Fig. 2(a)과 같이 특정 생물종이 보이는 수리적인 HSI를 통해 선호 서식영역을 산정하고, 우측의 수질 등급구간을 고려하여 재조정한다. Fig. 2(a)는 하도 우측 지류에서 유입된 나쁜 수질이 서식 환경에 미치는 영향을 나타낸 사례이다.

3. 수리 및 수질 자료

3.1 대상 하천 및 계측 시기

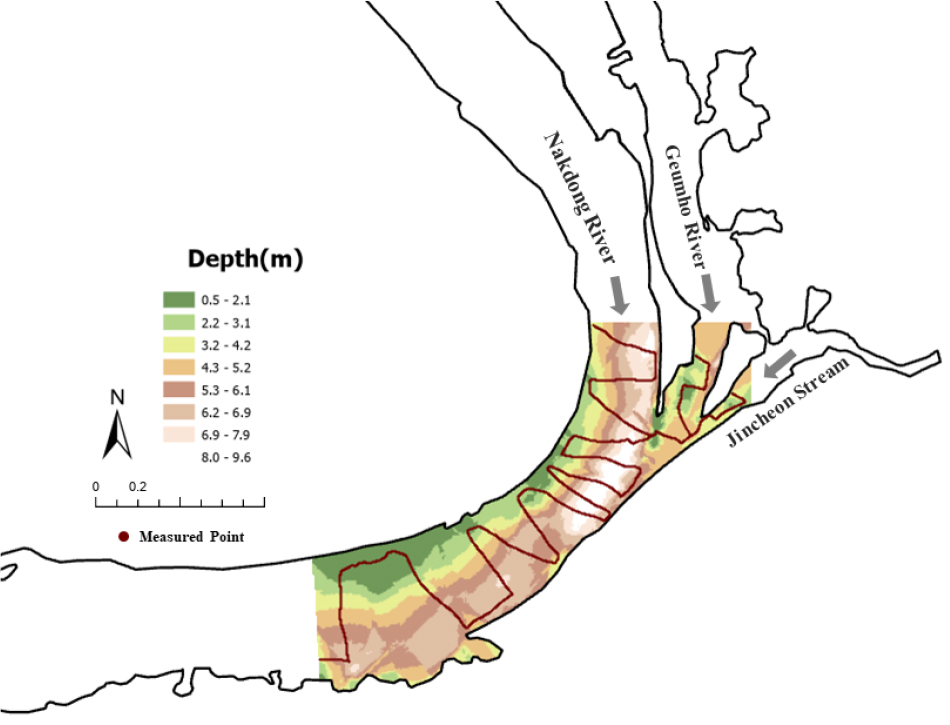

수리 및 수질을 고려한 피라미 및 모래무지의 적합도 지수 맵핑을 위한 현장 측정은 Fig. 3과 같이 강정고령보 직하류 3.3 km, 달성보 상류 12.8 km에 위치한 금호강 합류에서 수행되었다. 이 구간은 본 건설이후 평수기는 유속이 0.1 m/s 이하 정체수역을 형성하고, 홍수기나 보 방류 시 유수성을 나타낸다. 강정고령보 운영을 통한 수리, 수질, 유사 특성이 변화하며, 합류부인 금호강 상류는 대구 성서공단에서 유입되는 하폐수로 인한 수질 문제가 발생한 사례가 있고, 낙동강과 금호강 및 진천천이 합류하는 영역에 복잡한 합류부 유속과 하상변화가 발생한다(Kwak et al., 2017). 대상하천은 정수성과 유수성이 유황과 다기능보 운영에 따라 발생하는 지역으로 지천 합류로 수리 및 수질적으로 다양한 공간적 분포를 보여준다. 따라서, 정수성과 유수성의 대상어종들의 서식처가 다양한 수리 및 수질 조건에서 공간적으로 상이한 분포를 나타낼 수 있음을 보여줄 수 있는 적절한 현장 조건을 제공해 주었다.

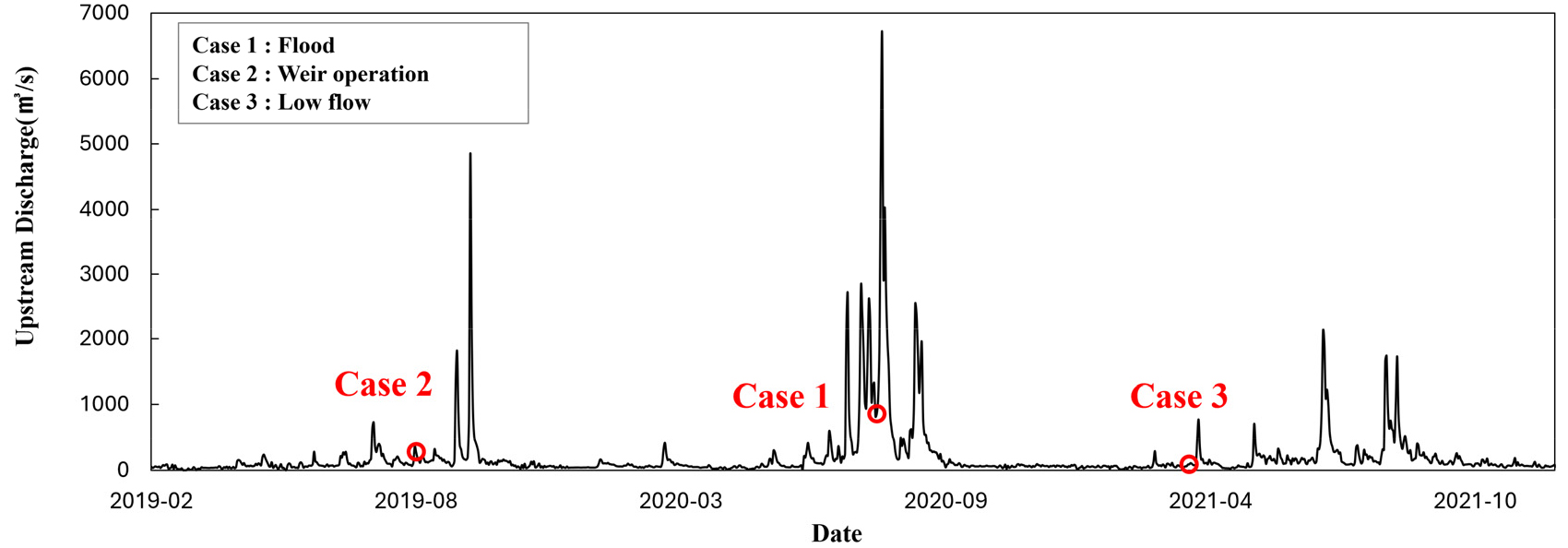

정수성과 유수성을 대표하기 위해 Table 2와 Fig. 4에서 제시한 바와 같이 3가지 종류(Case)의 유황에 계측된 수리 및 수질 자료를 활용하였으며, 낙동강 본류 유량을 기준으로 홍수기, 평수기를 판단하였다. Case 1(홍수기)은 본류 유량이 지류 유량보다 현저히 커 유량 비가 높아 합류 영역의 중앙부에서는 유속이 빠른 유수성을 형성하였다. Case 2는 평수기 조건으로, 강정고령보 운영으로 낙동강과 금호강 유량이 유사하고 유량비(본류유량/지류유량)가 낮은 경우로 보 방류로 인한 유수성 회복을 가정하되 유수성과 정수성이 공간적으로 혼재한 경우다. Case 3(갈수기)은 Case 2보단 유량비가 높지만, 연중 75%에 해당하는 갈수기로 낙동강과 지류가 거의 정체된 경우이다.

Table 2.

The given flowrate for applying methodology withe 3 cases (flood, weir operation, and Low flow condition)

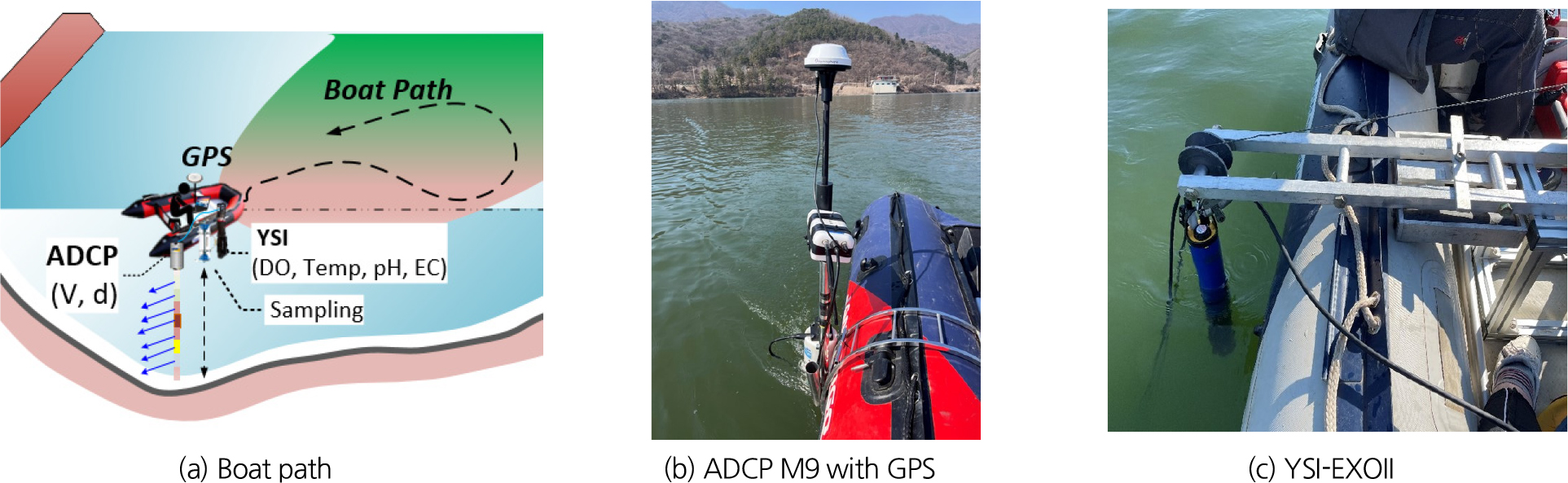

3.2 현장계측 기법

유속과 수심과 같은 수리자료 수집을 위한 ADCP와 다항목 수질측정장비인 YSI-EXOII를 Fig. 5와 같이 보트 측면에 장착하여 Fig. 3에 제시된 경로에 따라 ADCP와 동시에 이동식으로 수표면 다항목의 수질을 측정하였다. 수질센서는 시간동기화를 통해 ADCP로부터 위치를 가져왔으며 두 장비 모두 초당 1회 측정을 수행하였다. ADCP는 위치측정시스템으로 GPS와 연동되어 1 m 이내의 공간정확도를 보였다. 이러한 구성의 측정장치로 세가지 현장조건에 따라 동일한 경로에서 2019~2021년에 걸쳐 측정을 수행하였다.

Fig. 5.

Concurrent measurement campaign for hydrauic and water quality parameters using ADCP and YSI-EXOII devices with GPS: (a) schematic description of measurement campaign in rivers; (b) ADCP mounted on boat for hydraulic measurements (velocity and bathymetry); (c) YSI-EXOII for water quality measurements

4. 결과 분석

4.1 계측 자료 공간보간 결과

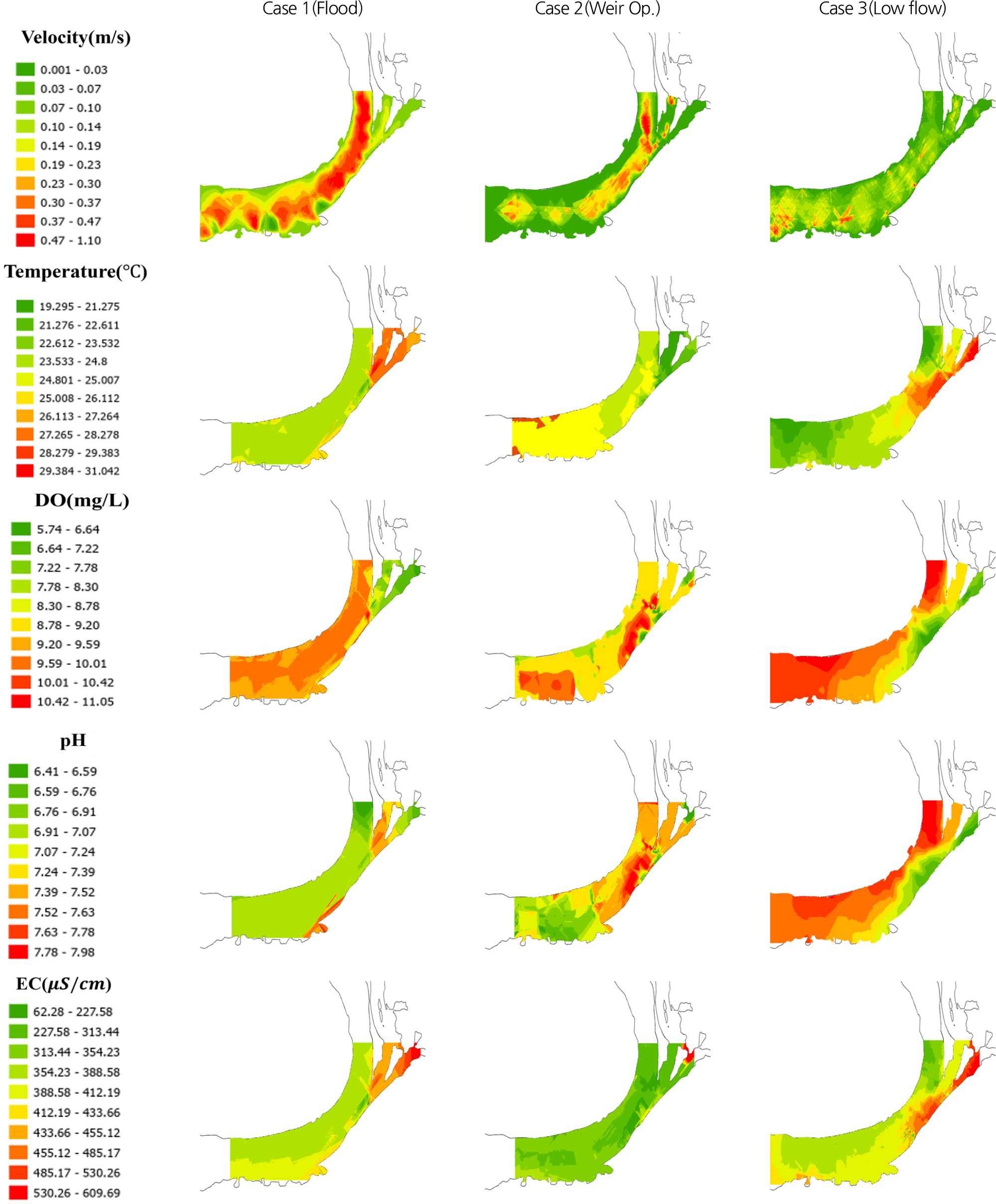

Fig. 6은 측정된 자료들을 바탕으로 Case 별로 유속, DO, 수온, pH, EC를 공간보간하여 나타내었다. 홍수기에 측정된 Case 1의 본류 유속이 지류 유속에 비해 지배적으로 형성되었고, 1.0 m/s 내외로 분포되어 있다. 평수기 보 방류 상황인 Case 2(보 방류)의 유속은 홍수기인 Case 1보단 낮게 형성되었음을 알 수 있고, 보 방류가 없는 갈수기인 Case 3의 유속은 연구 대상 지역 전체적으로 매우 낮게 형성되어 수체가 정체가 되고 대부분 0.1 m/s 이내로 분포하는 것으로 나타났다. EC가 수체 특성을 구분하는 추적인자로 활용되는데(Laraque et al., 2009; Thompson et al., 2012), 이런 관점에서 3가지 시기를 살펴보면 상이한 혼합 특성을 보임을 알 수 있다. 홍수기인 Case 1은 본류가 지배적이고 지류인 금호강과 진천천은 폐쇄 및 정체되어 본류로 진입하지 못하였다. 평수기이지만 낙동강 강정고령보 방류 상태인 Case 2는 본류가 지류까지 배수되고 있음을 알 수 있고, 진천천이 일부 고립되고 있는 상황이다. 보 방류가 없는 갈수기인 Case 3는 금호강의 영향이 본류까지 확산되어 하류로 진행되고 있고, 진천천의 영향도 상당히 나타나나 하류 원역까지 영향을 미치지 못하고 금호강과 혼합되어 소멸되는 것으로 나타났다. 수온의 분포도 EC와 유사한 경향을 보이며 사례별 본류와 지류의 혼합 양상을 대별하고 있고, 특히 Case 2에서는 EC 분석 결과 본류가 지류를 잠식하는 경향이 나타났으나, 수온 측면에서는 지류와 본류 간 약간의 차이가 확인되었다. DO와 pH를 비교한 결과, DO는 지류와 본류 간 뚜렷한 차이를 보여 지류의 수질 양상이 본류와 분리되어 지류에 국한됨을 확인할 수 있었다. 그러나 이는 혼합의 결과일 뿐 지류가 차단된 것을 의미하지 않는다. Case 1의 수온은 지류 쪽이 본류 쪽에 비해 낮은 수온으로 분포되었지만, Case 1과 Case 2는 전체적으로 수질 항목들이 크게 차이 나지 않게 분포되었음을 알 수 있다. 그와 반대로 Case 3은 수질적인 부분에선 본류와 지류의 차이를 크게 볼 수 있다. 수온 같은 경우, 지류쪽이 본류 쪽에 비해 높은 수온으로 형성되었다. DO, pH의 공간 분포를 확인해본다면, 지류와 본류의 수질이 확연히 구분되었고, 지류가 본류쪽에 비해 값이 낮음을 알 수 있다. 이를 통해서 성서공단으로부터 유입되는 지류(금호강과 진천천)가 본류에 비해 수질이 낮게 나타났음을 알 수 있다.

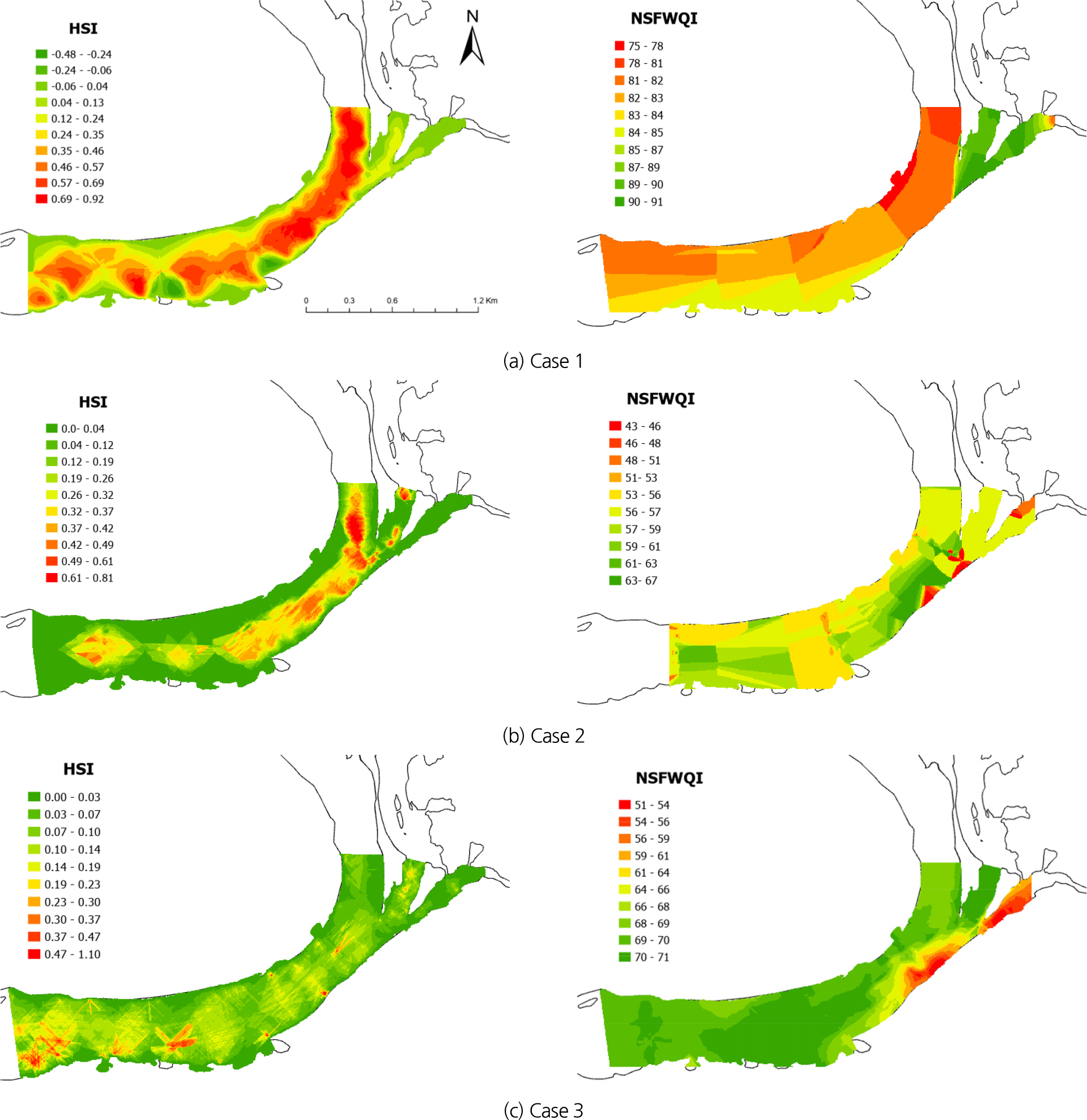

4.2 수질서식처지수(NSFWQI) 산정

우선, HSI는 Fig. 6에서 제시된 ADCP 유속자료를 기반으로 피라미와 모래무지에 대해 3가지 시기별 선호 유속 구간 별 관측자료에 기반하여 0과 1로 나타낼 수 있다. 수질등급을 지정하기 위해 YSI-EXOII 수질항목을 활용한 NSFWQI를 산정하고 Fig. 7과 같이 공간분포로 나타내었다. 그 결과, Case 1(홍수기)은 NSFWQI의 값이 대부분 70 이상으로 폐색된 지류가 일부 낮게 나타나나 전반적으로 수질측면에서 피라미와 모래무지 서식에는 양호한 환경으로 볼 수 있다(Fig. 7(a)). Case 2(평수기 보방류)는 Case 1에 비해서는 전반으로 수질지수가 낮게 나타나고 보 방류 유속 지배 영역이 아닌 지류와 지류에서 유입되는 구간 일부나 우안의 정체수역에서는 하한선에 근접한 지역이 다소 나타남을 알 수 있다. 이는 어류 별로 선호 수질 등급이 상이할 때 상급 구간에 서식가능한 어류의 경우 이 경우에 서식가능 구간에 차이를 보일 수 있다(Fig. 7(b)). 전체 유황의 75% 이상인 Case 3(갈수기)의 경우, 지류와 좌안 합류부 구간에서 뚜렷하게 NSFWQI가 낮게 형성됨을 알 수 있다. 또한, 본류에서도 중심부 일부 구간을 제외하고는 수질지수가 상당히 낮게 형성됨을 알 수 있다(Fig. 7(c)). Case 2와 3의 경우가, 유사한 정체수역에서 인위적인 보 방류를 실시한 경우, 수질적으로도 서식환경 변화의 양상을 수치적으로 나타낼 수 있음을 시사한다. 보 방류 시 수질지표가 특히 본류 중앙 부분에서 개선되었다.

NSFWQI 결과를 바탕으로 피라미과 모래무지는 선호하는 수질 정도의 차이로 등급 기준이 상이하게 형성되었다. 피라미는 2~3급수에서 서식이 가능하고, 모래무지는 1~2급수 선호한다고 알려져 있다(Kang et al., 2001; Lee, 2007). 본 연구에서는 수질 급수에 해당되는 NSFWQI 지수 사이의 상관관계를 고려해 볼 때 피라미는 서식 하한지수로 대략 NSFWQI 51 이상인 구역으로 판단하였고, 모래무지는 이보다 높은 71로 설정하였다. 물론, 이 수치는 다소 임의로 지정되었으며 향후 엄밀하게 조정될 수 있다. HSI와 유사하게 편의상 수질지수 하한선을 기준으로 이상이면 적합(1), 낮으면 부적합(0)으로 부여하였다.

5. 수리ㆍ수질 복합서식적합도 분포 산정

방법론에서 ArcGIS Pro의 적지분석(Suitability Analysis) 기능 중 하나인 재분류(Reclassify) 알고리즘을 활용하여, 미리 정한 수리 및 수질 기준에 따라 데이터를 재분류하였다. 이후, 두 가지 조건(수리 및 수질 기준)을 모두 만족하는 지역을 공간적으로 교집합하여 분석을 진행하였다. 이 방법은 본 연구의 목적에 부합하며, 수리 및 수질 적합도를 통합적으로 평가하는 데 적합한 결과를 도출하는 방식으로 판단된다.

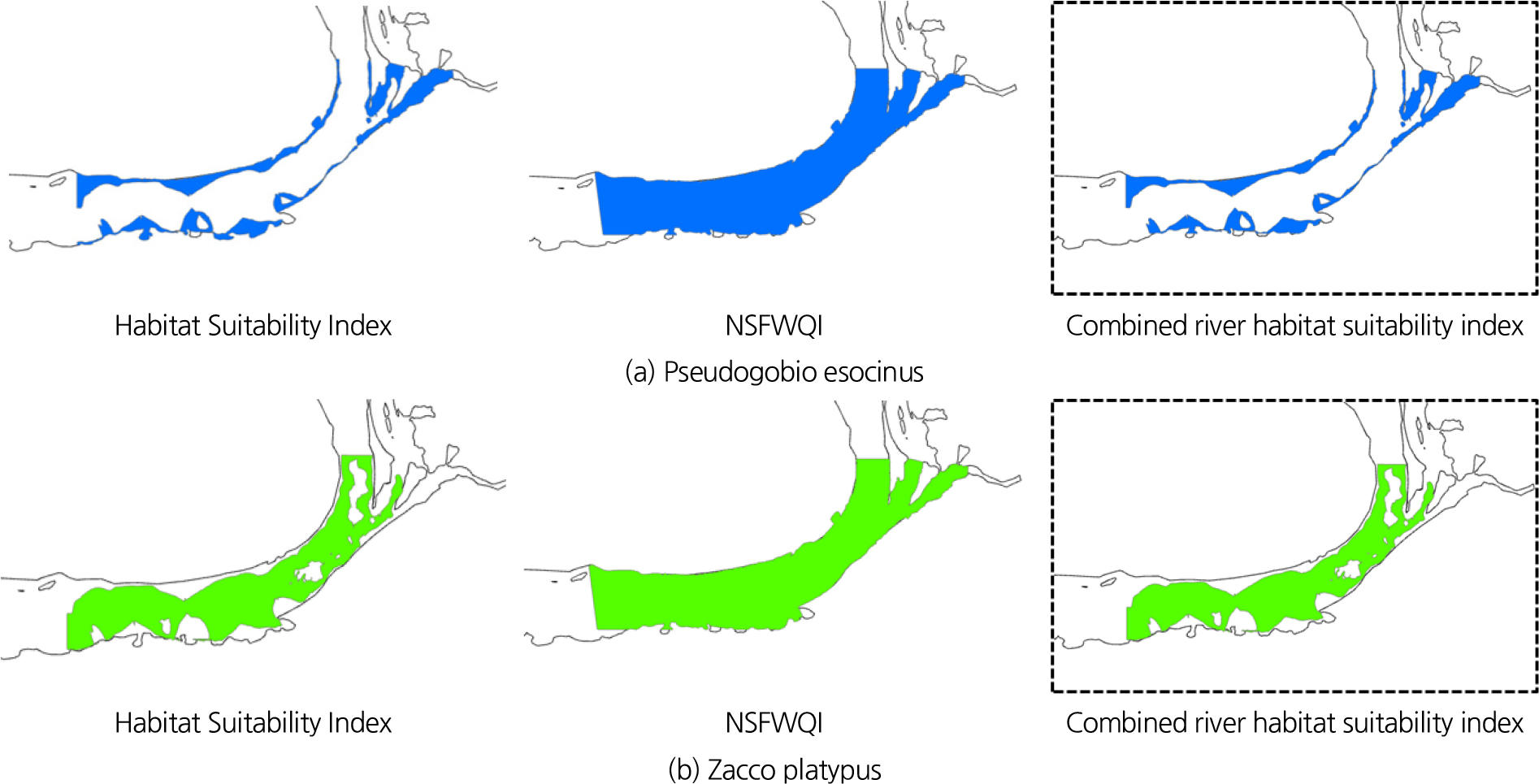

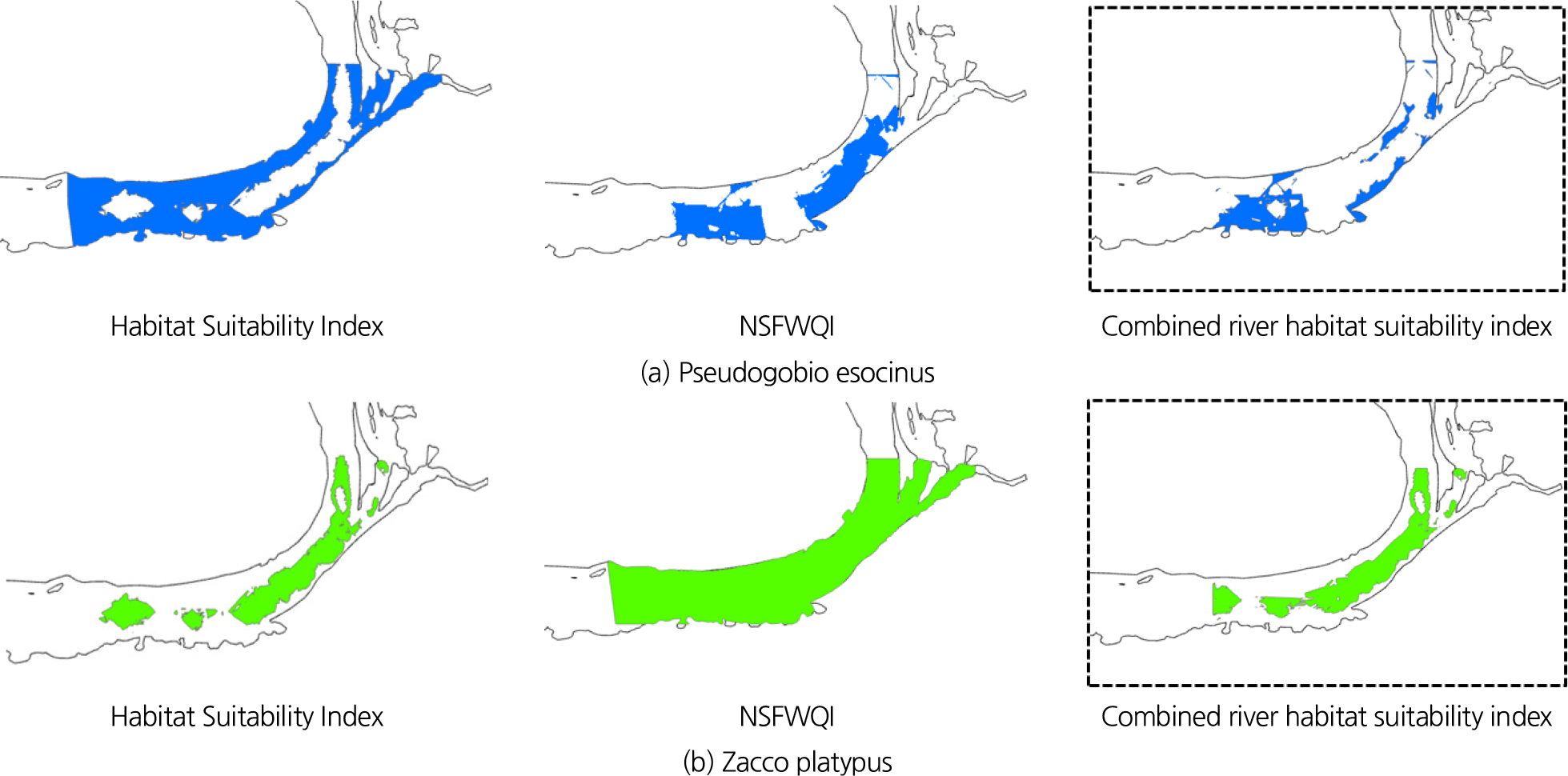

5.1 Case 1(홍수기)

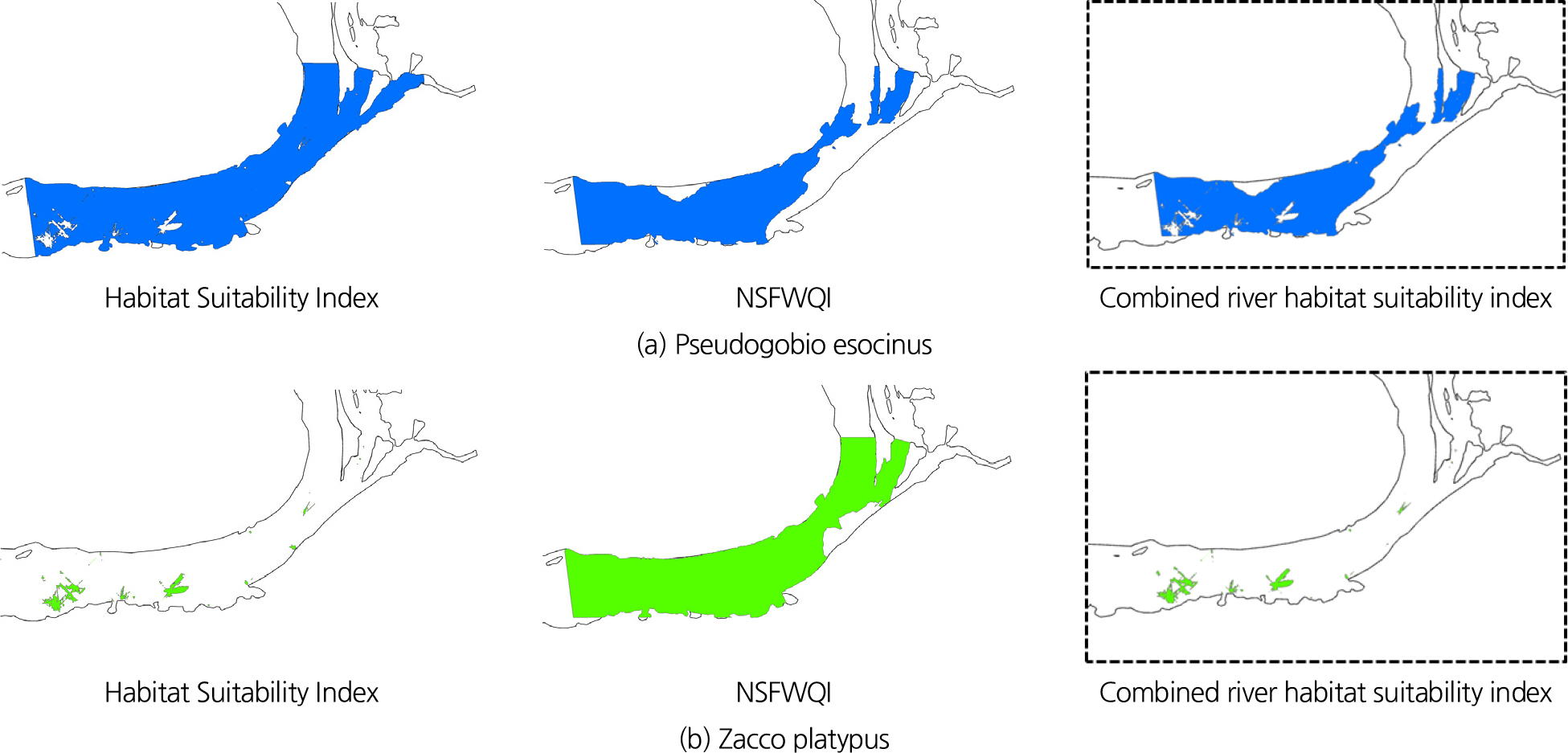

홍수기인 경우 Fig. 8의 HSI와 NSFWQI맵에 대해 모래무지(적합: 청색)와 피라미(적합: 녹색)를 각각 적용한 결과는 다음과 같다. 우선, Fig. 8(a)는 홍수기에 정수성인 모래무지 서식처를 수리적인 분포와 수질적인 분포를 통합하여 서식 적합 지역을 도출하여 나타냈다. 모래무지(정수성)의 HSI가 1에 해당하는 유속의 값은 0.05~0.25 m/s인데 그에 해당하는 면적은 하안가에 국한하여 분포하였다. 즉, 모래무지가 서식할 수 있는 HSI가 1에 해당하는 지역은 하천에서의 중심 부분이 아닌 하안가로 나타났고, 지류인 금호강 영역은 본류에 인해 정체되어 수리적인 관점에서 홍수기에도 모래무지가 만족하는 서식처로 나타났다. 한편 수질적인 측면에서 모래무지가 서식할 수 있는 수치가 NSFWQI의 값으로 71 이상인 지역에 해당하고, 홍수기에는 수질측면에서는 대부분 지역에서 양호하게 나타났다. 이는 사실상 홍수기의 경우 모래무지는 수리학적인 HSI로 판단해도 무방하다는 의미이다. HSI와 NSFWQI를 종합적으로 고려한 결과로 모래무지가 홍수기에 일시적으로 머물 수 있는 지역이 도출되었다. 그리고 홍수기 유수성에 좀 더 적합한 피라미에 대한 서식처 관련 결과는 Fig. 8(b)로 나타난다. 피라미에 적합한 HSI이 1에 해당하는 값은 0.25~0.55 m/s이다. 수리학적 관점에서의 피라미는 모래무지와 상반되게 수체의 중심부에 대부분 위치하고 있으며, 수질지표인. NSFWQI 측면에서는 홍수기의 경우 65 이상인 지역에 분포할 경우 거의 전 영역을 만족시켰다. 피라미의 서식처도 수리학적인 HSI가 지배적이었다.

5.2 Case 2(평수기, 보 방류)

Fig. 9는 평수기에 보 방류 상황에서 모래무지와 피라미의 수리와 수질을 종합적으로 고려한 서식처 분석 결과이다. 정수성인 모래무지는 보 방류로 인해 하천 중앙부는 수리적인 측면에서 적합하지 않았으며, 수질로는 정반대로 보 방류 영향 영역인 중앙부를 제외하고는 서식에 적합하지 않는 것으로 나타났다. 이는 서로 상반된 영역을 나타내어 HSI와 NSFWQI를 동시 고려하면 대부분 지역에서 모래무지 서식은 용이하지 않는 것으로 나타났다. 이 결과는 수리적인 측면만 고려했을 경우의 서식처 도출의 한계를 명확하게 보여주는 결과로 평수기 보 방류 상황은 모래무지에게 매우 불리한 서식환경을 제공할 수 있다는 본 연구의 주요 결과이다(Fig. 9(a)). 한편, Fig. 9(b)에 나타난 것처럼 비교적 강한 유속과 낮은 수질에서도 서식 가능한 피라미의 경우, 보 방류로 인한 흐름이 형성되는 보 중앙부를 선호하며 수질적인 측면에서는 대부분 지역에서 서식이 가능하여 결과적으로 평수기 보 방류 시에도 하천 중앙부에서 서식이 가능한 것으로 나타났다.

5.3 Case 3(평갈수기)

문제는 유황의 대부분을 차지하는 평갈수기 서식환경이다. Fig. 10(a)는 평갈수기 모래무지의 서식처 분석 결과를 나타내는 데 정수성을 선호하여 수리적으로 전 영역이 서식가능지역으로 나타났다. 그러나 수질적인 측면에서는 지류로부터 유입되는 합류전 영역의 수질은 모래무지에게는 적합하지 않아 종합적으로 고려하면 지류영향을 제외한 지역에서 모래무지가 서식가능한 것으로 나타났다. 그러나 만약 수질이 전체가 적합하지 않는 Fig. 9(a)의 보 방류 상황의 수질과 유사하게 나타났다면 모래무지는 수질로 인해 서식할 수 없음을 나타낸다. 평갈수기 수질이 전반적으로 모래무지에게 나쁜 경우가 빈번하게 나타날 경우 수리학적 지수로는 적합한 상황이 서식환경을 대표할 수 없음을 시사한다. 평갈수기 보하류의 유속이 거의 지체되는 경우 피라미는 Fig. 10(b)와 같이 수리학적 측면에서 거의 생존이 불가능한 환경에 노출되었음을 알 수 있다. 비록, 수질적인 측면에서는 거의 전 지역에서 양호한 것으로 나타나지만 수리와 수질을 종합적으로 고려하면 피라미는 대부분의 유황 조건에서 생존하기 힘든 서식환경이 형성되어 있음을 알 수 있다. 이 결과는 모래무지와는 반대로 수질적인 지표로만 서식여부를 판단할 때의 한계를 명확하게 보여주고 있다. 결국, 피라미는 평갈수기에 보 방류가 있을 경우 일시적으로 서식가능한 환경이 조정되나 대부분 서식이 어려운 상황에 직면해 있음을 시사한다.

Table 3은 Fig. 8부터 Fig. 10까지의 서식처 결과를 정량적으로 정리한 표로, HSI와 NSFWQI를 개별적으로 적용한 경우와 두 지표를 함께 고려한 경우의 서식처 면적 변화를 비교한 결과를 포함한다. 또한, ‘Change rate’는 전체 면적 대비 최적 서식처 면적 감소율을 나타내어 수질과 물리적 조건이 서식처에 미치는 복합적인 영향을 평가한다.

Case 1에서는 Pseudobagrus esocinus의 서식처 면적이 두 가지 지수를 동시에 고려했을 때 69.1% 감소한 반면, Zacco platypus는 상대적으로 적은 37.3% 감소를 보였으며, 이는 Pseudobagrus esocinus가 수질 조건에 더 민감함을 나타낸다. Case 2에서는 Pseudobagrus esocinus가 79.6%의 가장 큰 감소율을 보였으며, 이는 수질 조건의 영향이 지배적임을 시사한다. 이와 비교해 Zacco platypus는 70.6%의 감소율을 보였으나, 수질과 물리적 조건이 균형 있게 영향을 미친 것으로 분석된다. Case 3에서는 Pseudobagrus esocinus가 45.0%의 감소율을 기록한 반면에, Zacco platypus는 물리적· 수질적 조건 모두에서 제약을 받아 97.0%라는 높은 감소율을 보였다.

Table 3.

Habitat area (m2)

6. 결론 및 향후 연구

본 연구에서는 기존에 별개로 적용되었던 수리와 수질을 고려한 HSI를 통합하여 공간적으로 생물군(모래무지와 피라미)의 서식 적합도를 공간적으로 표출하는 방법론을 제시하고, 실제 현재 보가 설치된 낙동강 환경(강정고령보 하류)에서 실측되어 맵핑된 수리와 수질자료를 활용하여 평가된 실제 사례를 통해 통합적 평가지표의 유용성을 검증하였다. 도출된 결과를 요약하면 다음과 같다.

(1) 본 연구에서는 서식처적합도를 수리, 수질 동시에 고려하여 공간적으로 표출하는 기법을 개발하였다. 기존의 서식처 공간분석은 주로 HSI를 활용하여 진행되었으나, 본 연구는 하천의 수질오염 문제가 서식처에 미치는 영향을 고려하였다. 이때, 수질자료도 공간적인 분포를 계측한 결과를 활용하였다. 특이점은 전과정을 순수 현장계측자료를 기반으로 수행하여 기존 모델링 방식과 차별되는 지점으로 측정만으로도 서식환경을 정밀평가할 수 있음을 보여주었다. 물론, 수질과 수리를 동시에 공간적으로 모의할 수 있는 EFDC와 같은 수치모형을 활용도 이와 같은 관점에서 추가적인 연구가 가능하다.

(2) 제시된 수리 및 수질 복합 평가 방법은 가장 단순한 방법론과 일부 경계치와 수질항목을 임의로 지정한 측면이 있다. 예를 들어 HSI 서식처 적합도를 평가하는 방법으로 단순한 이분법을 적용하였는데 좀 더 상세한 단변량, 다변량 분석을 적용해 분석하면 서식처 적합성을 보다 세밀하게 평가할 수 있을 것이다. 하지만, 본 연구의 주된 목적은 이러한 기법들의 비교가 아니라, 수리적 및 수질적 요소를 종합적으로 고려하여 서식처의 공간적 변동을 종합적으로 평가할 수 있음을 보여주는 데 있다. 상세한 수리 및 수질 지수의 개선이 목적이 아니었다.

(3) 실제 현장 계측 자료를 활용하여 정수성 어류인 모래무지와 상대적으로 유수성인 피라미에 대해 수리 및 수질을 동시에 고려하여 적용한 결과는 향후 서식 환경을 평가할 때 다음과 같은 여러 참고할만한 결과를 제공하였다. 첫째, 낙동강 보 건설 이후 유속이 정체되고 수질이 일부 저하되었음은 주지의 사실인데 유황의 대부분을 차지하는 평ㆍ갈수기에서 정수성과 유수성 어류 모두 서식이 적합하지 않은 환경에 노출되는 위험이 증가하였음을 나타내었다. 이는 단순히 수리 혹은 수질지수만 고려했을 때 파악하는 게 한계가 있었는데, 복합적으로 고려했을 경우 더욱 엄밀한 결론을 내릴 수 있었다. 다만, 본 연구의 결과는 수리와 수질 지수 산정 시 방법과 경계치 설정 등에 한계가 있어 정확하지 않을 수 있어, 수리와 수질을 동시에 고려해야 적합한 평가가 될 수 있다는 명제를 증명하기 위한 사례로 사용되었음을 밝힌다. 둘째, 정기적으로 이루어지는 평수기 보 방류 상황은 피라미의 경우 유수성을 회복하여 일부 구간에서는 도움을 주나 모래무지의 경우 반대의 영향을 줌을 알 수 있었다. 즉, 보 방류가 경우에 따라 정수성에 정착한 생물군의 서식환경에 부정기적으로 악영향을 미칠 수 있음을 나타낸다. 피라미의 경우가 수리와 수질적으로 선호되는 영역이 서로 상반되어 나타낸 점은 이러한 결론의 사례이다.

본 연구에서는 최대한 수리 및 수질 관점의 서식처적합도 산정 방법들을 준용하여 복합적인 평가 방안에 활용하였다. 이는 실무 적용에 용이하게 기존 적용되어온 방법론을 유지하는 게 유리하다는 판단하에서이다. 그러나, 이전 관련 연구들에서도 제시된 바와 같이 하천의 다양한 생물군에 대한 수리 및 수질이 미치는 영향에 대한 연구들이 개별적으로 진행 중에 있으며 본 연구의 방법론의 기존 수리 및 수질의 방법론에 좌우되는 측면이 있다. 특히 아쉬운 점은 수리적인 측면에서의 HSI가 기존 연구에서는 중소하천의 수심과 유속을 동시에 고려한 결과들이 있었으나 본 연구의 대상구간이 수심이 깊은 대하천에 제시된 연구결과가 없어 유속만으로 처리한 한계가 있었다. 향후, 대하천에서 수심까지 고려한 HSI 연구가 있을 경우, 본 연구의 결과는 일부 변동될 수 있다. 또한 서식처 적합도 지수만을 이용해 서식처 분석을 진행했지만, 생물군이 선호하는 서식처에 영향을 주는 다양한 요인들이 존재할 수 있으므로 개선의 여지는 여전히 많다고 볼 수 있다. 그리고 어류에 국한되는 것이 아니라, 하천에서 서식하는 생물군의 서식처 공간 변동을 확인하여 생물서식처 복원 방향 및 방법까지 분석해본다면 생태하천 복원 등 물관리 일원화 개념의 하천유지관리에 활용될 수 있다고 사료된다.