1. 서 론

2. 해외 해안지역 지하수관리 정책 및 법령체계 개발 사례

2.1 미국

2.2 네덜란드

2.3 일본

2.4 인도

3. 국내 제주도 해안지역 지하수 관리제도로서 기준수위 제도

4. 결 론

1. 서 론

세계 여러 해안지역의 경우 그 지역적・지리적・지형적 특성상 해안에 인접한 대수층 내 지하수자원의 과도한 취수・이용으로 인해 지하수위 하강 및 지하수자원 고갈, 해수 침투 및 지반침하 등 다양한 지하수 장해를 겪고 있는 것으로 알려져 있다. 특히 인구가 밀집된 해안지역의 경우 지하수 이용량이 증가함에 따라 해수 침투의 범위가 확대되고, 지하수 취수를 위해 설치한 관정에서 염도가 높은 기수(汽水)가 취수되는 등 염해가 발생하고 있으며, 주변의 식생에도 변화를 초래하여 생태계를 교란하기도 한다.

이에 따라 지하수 의존도가 높은 국가들의 경우 일찍이 해안지역을 대상으로 지하수위 유지 및 해수 침투 방지를 위한 기술과 함께 해안 지하수의 효율적 관리를 위한 법・정책 등의 개발과 이용을 다양하게 모색해왔다. 각국은 특히 해수 침투로부터 해안 대수층을 보호하기 위한 직접적인 조치도 다양하게 시행하고 있다.

해안지역에 있어서 지하수관리의 제1차적 목표는 지하수 취수량을 최대한 확보하는 동시에, 취수 관정을 해수 침투로부터 보호하는 것이다. 미국을 비롯하여 유럽 지역 등 국가들이 지하수관리의 주요 정책목표를 달성하기 위해 정부 주도하에 지속적인 연구개발과 함께 각자 지역적 특성과 여건에 적합한 정책 및 관련 법・제도를 수립・시행해온 이유이다(Lee et al., 2007). 이들 각각의 정책 및 법・제도의 구체적인 내용은 매우 다양할 뿐만 아니라, 그 수립・시행 프로세스, 기준과 범위, 결과나 효과 등도 다양한 양상을 띠고 있는 것으로 파악된다.

이러한 인식을 바탕으로, 해안 지역적 특성을 보이는 외국의 주요 해안지역을 중심으로 해안 지하수관리 현황과 사례에 대해 살펴보고자 한다. 분석대상 주요 해안지역은 미국 동부지역 연안 주, 유럽 북해 연안 국가, 일본 등 아시아 지역 연안 국가들이며, 그 주요 검토 내용은 해안 지하수관리를 위한 각국의 정책적・법적・제도적 수단과 조치들이다. 이를 통해 해안 지하수관리 문제가 지역의 대표적인 현안이 되어 있는 제주도의 지하수 기준수위 제도에 관한 주요 시사점을 도출하고, 향후 제주도뿐만 아니라 우리나라 해안지역 지하수 관리방안에 대한 논의의 기반을 제공하고자 한다.

2. 해외 해안지역 지하수관리 정책 및 법령체계 개발 사례

2.1 미국

연방국가인 미국의 지하수 관리체계는 기본적으로 연방정부와 주정부의 이원화된 관리체계로 이루어져 있다. 연방정부는 지하수관리에 관한 전반적인 사항과 관련하여 모든 주에 공통적으로 적용되는 법령, 지침, 기준 등 일반적인 원칙을 제시하고, 이를 근거로 주정부의 지하수관리 정책을 뒷받침할 인적자원 및 재정 등을 지원하는 역할을 담당한다. 지하수관리에 관한 미국 연방법를은 특히 지하수의 오염을 유발할 수 있는 각종 유해 물질을 엄격히 규제하고 지하수 오염을 방지하는 데 중점을 두고 있다. 지하수관리에 관한 주요 연방 법률체계는 기본적으로 Table 1과 같이 구성되어 있다.

Table 1.

U.S. Federal laws controlling and limiting pollution into groundwater (NSGLC, 2021)

각 주의 지하수는 연방법률에 따른 일정한 기준 체계 내에서 개별 주법률에 의해 규율되고 있는데, 그중에서도 해양에 접한 연안 지역의 경우 지하수자원의 안정적인 확보와 공급에 중대한 영향을 미치는 해수 침투 문제가 주요 현안이 되고 있다. 특히 대서양과 접하고 있는 동부 연안의 주들에서는 연방기관들과 긴밀하게 협력하여 해수 침투 문제에 관해 다양한 연구를 100년 넘게 수행하고 정리해 온 것으로 알려져 있다(Marella, 2004).

2.1.1 플로리다주

미국 동부지역 조지아 연안의 플로리다주의 경우 지하수에 대한 의존도가 높고(Marella, 2004), 삼면이 바다로 둘러싸여 있는 반도의 형태를 띠고 있는 지리적・지형적 특성상 해수 침투로 인한 영향도 큰 것으로 알려져 있다. 플로리다주 해안가에서는 기존의 담수습지가 해수 침투로 인해 해수화되면서 담수 식생의 종류가 줄어들고 갯벌에서 서식 가능한 생물종만 남게 되었다. 담수에서 서식하는 악어와 조류 등의 수도 감소하여 전체적인 생태계 먹이사슬 구조가 변화되었고, 그로 인해 지역 원주민들의 수렵과 식생에도 피해를 주었다고 보고된 바 있다. 해수 침투 피해의 주요 원인의 하나로 지하수 과도 개발이 지적되기도 하는데, 플로리다주는 과거 제지공장이 지하수를 과도하게 개발하면서부터 주요 취수정의 염소 농도가 급속도로 증가했던 사례가 보고된 바 있다(이상 Bear et al., 1999; Marella, 2004). 또한 관광객 수 또는 타 주에서 은퇴하여 플로리다주로 이주하는 인구 등이 해마다 꾸준히 증가하여 주 전체의 물 이용량도 증가하는 추세이며, 특히 지하수 사용량 증가에 눈에 띄는 변화를 겪고 있다. 따라서 사용이 가능한 담수 지하수를 최대한 확보하고 안정적으로 공급하기 위해서는 특히 해수 침투에 대한 효율적인 관리의 필요성이 강조되고 있다.

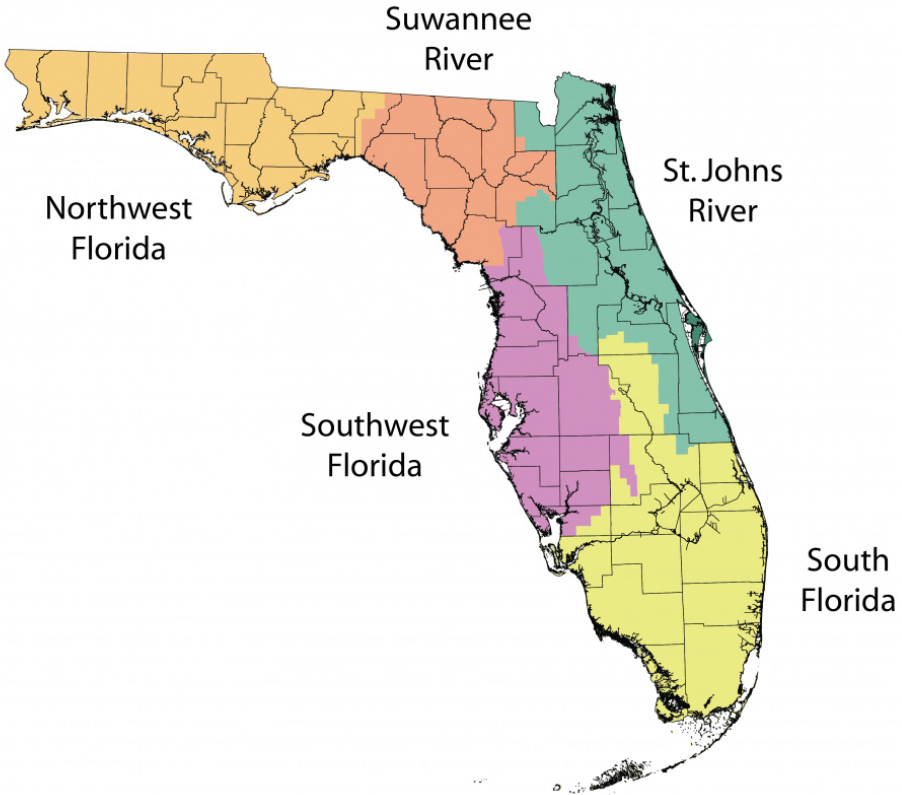

지하수를 개발・이용하려면 우선 주 환경부에 신고하여 허가를 받아야 하며, 취수정을 설치한 후에는 주 환경부에서 면제한 경우를 제외하고는 취수정에 대한 관측정을 설치하여 지하수 이용 상황을 지속적으로 관측해야 한다. 또한 취수정 개발 예정지가 수원보호 구역이나 오염 우려 지역에 위치한 경우에는 법에서 정한 별도의 절차를 거쳐야 한다. 플로리다주의 물 관리는 일차적으로 미지질조사소(U.S. Geological Survey, USGS)와 플로리다주 환경부(FDEP)의 협력하에 이루어지고 있다. 주 환경부에서는 주 전체를 5개의 구역으로 나누어 각각에 물관리지구(Water Management District, WMD)를 설치하고, 관할구역 내의 자료를 수집・조사하는 등 관련 연구를 수행하며, 이를 근거로 수자원을 관리하는 역할을 담당한다(Fig. 1). 각 물관리지구에서 수집된 자료를 근거로 미지질조사소와 주 환경부에서는 1980년대 초반부터 주 전역에 대한 물 수요량 및 공급량을 5년마다 산정해오고 있으며, 이는 미국 전체의 물 지표 측정과 용도 파악에도 활용되고 있다(Marella, 2004).

5개의 물관리지구 중 가장 남쪽에 위치하고 있는 남부물관리지구(South Florida Water Management District, SFWMD)는 약 47,000㎢ 면적의 구역을 관할하고 있다(Fig. 2). 이 구역은 삼면이 바다와 접하는 반도 형태를 띠고 있어 다른 지역에 비해 해수 침투에 의한 영향이 크다. 미지질조사소에서 관측한 자료에 따르면, Fig. 2과 같이 해수 침투 경계선의 위치를 관측연도에 따라 지도상에 표시하면(남색선: 1945년, 녹색선: 1969년, 붉은선: 1993년), 시간이 경과하면서 그 경계선 위치가 점차 내륙으로 이동하고 있어 해수 침투의 범위가 점차 확대되고 있는 것을 볼 수 있다(Renken et al., 2005). 플로리다주 남부물관리지구는 관할구역의 물 관리를 위해 배수구역 망과 인공수로의 관리 및 운행을 담당하고 있으며, 지하수 관정 설치의 허가 및 거부권, 가뭄 시 지하수 사용규제권 등을 가지고 있다(SFWMD, 2024). 지하수면의 높이와 해수 침투를 조절하기 위한 일차적인 방안으로 인공수로와 제방이 사용되고 있다. 대부분의 인공수로 내에는 물 높이를 조절하기 위한 수문이 설치되어 있고, 관리본부에서 전 자동화시스템을 사용하여 관찰되는 변화에 따라 조속히 대처할 수 있도록 하고 있다. 그러나 인공수로의 높이가 해수 침투를 막을 만큼 높게 조절되는 경우, 이는 반대로 주변 지역에 홍수를 유발하는 원인이 되기도 하므로 홍수의 위험성을 최소화하는 동시에 해수 침투의 위험성을 낮추기 위한 연구가 다양하게 진행되고 있다(Bear et al., 1999).

Fig. 2.

Saltwater intrusion in southern Broward and northern Miami-Dade Counties in 1945, 1969, and 1993 (Renken et al., 2005)

또한 남부물관리지구에서는 관정 설치에 대해 허가를 하거나 거부권을 행사할 수 있는데, 이 권한은 지하수를 양수하는 지점의 분포와 그 양을 조절하는 유용한 수단이 되고 있다. 관정을 신규 설치하고자 하는 경우 해당 관정이 해수 침투에 미치는 영향이 없음을 증명해야 하는 등 해수 침투에 영향을 미치는 정도가 허가 여부를 결정하는 핵심 요인이 된다. 새로 설치하는 관정이 해수 침투에 미치는 영향의 정도가 적다고 판단되는 경우에는 관정의 설치를 허가하되, 이 관정을 관찰하기 위한 관측정을 추가로 설치하도록 한다. 대부분의 허가는 일정 기간(5년) 동안 유효하며, 이후에는 관측된 결과에 따라 재평가를 받도록 하고 있다. 또한 예상치 못한 해수 침투로 인해 대수층에 피해가 발생한 경우에는 허가를 축소하거나 관정을 폐쇄할 수 있다. 가뭄으로 인해 대수층의 수위가 강하되어 해수 침투의 피해가 증가할 것으로 예상되는 경우에는 물 사용 제한, 지하수 취수량 감소 등 조치를 취하게 된다. 이때, 물 사용을 제한하는 지역과 시기를 설정하기 위해서는 주 환경부에서 관리하는 관측망에서 측정된 염소이온 농도, 전도율, 지하수면 수위 등의 자료가 활용되며, 필요에 따라서는 지하수 모델링이 사용되기도 한다.

해수 침투의 범위가 점차 확대되면 해안지역에 분포하고 있는 관정에서 고농도의 염소이온이 검출됨에 따라 많은 관정들이 사용 불가능한 폐공으로 변화하여 지표면에 있는 오염원을 지하로 유입시키는 통로 역할을 하게 된다. 플로리다주 의회는 이를 규율하기 위해 1983년 「수질보증법」(Water Quality Assurance Act, WQAA)을 제정하였다. 동 법에 따르면 폐공에는 마개를 설치해야 하며, 그 설치 의무는 해당 토지 소유자에게 있다(Lamm and Huang, 2023; SFWMD, 2024). 최근에는 해수 침투 방지방안의 일환으로 습지를 복원시켜 해당 지역의 물 순환에 변화를 주는 방안을 정책적으로 도입하기도 한다. 이러한 습지 복원정책이 해수 침투를 효과적으로 제어하는 수단이 될 수 있는지, 또한 추후에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 등에 관한 연구가 이루어지고 있다(FDEP, 2024a).

플로리다주에서 해수 침투, 지하수 고갈 및 지표수 오염 등에 대한 전반적인 문제를 규율하기 위한 또 하나의 주요 법률로는 「수자원법」(Water Resource Act of 1972: Fla. Stat. Ann. § 373)을 들 수 있다. 동 법은 이상 여러 문제의 심각성을 인식하여, 동 법에 따라 특별히 예외적으로 면제되지 않는 한 플로리다주 내 일정 수역을 규제 대상 구역으로 설정하였다(Fla. Stat. Ann. § 373.023(1)). 동 법은 이러한 규제를 효과적으로 시행하기 위해 지하수 할당에 관한 주요 권한에 대해서 규정하고 있으며(Fla. Stat. Ann. § 373), 주 내 물의 소모적 사용의 허가와 규제, 수자원 보호 등에 관한 포괄적인 틀을 제공하고 있다. 플로리다주 내에서 물을 소모적으로 사용하기 위해서는 동 「수자원법」의 Part II, 특히 Fla. Stat. Ann. §§ 373.203-373.250에 따른 허가를 받아야 한다. 이때 소모적 물 사용에 대한 허가를 받기 위해서는 사용 허가 신청자가 해당 물 사용이 ① Fla. Stat. Ann. § 373.019에서 정의된 합리적이고 유익한 사용에 해당하고, ② 현재 존재하는 물 사용 권리를 법적으로 방해하지 않으며, ③ 공익과 부합함을 입증해야 한다(Fla. Stat. Ann. § 373.019(1)(a)-(c)).

상기 ①의 “합리적이고 유익한 사용” 요건은 플로리다주 내 5개의 물관리지구가 자체적으로 개별적인 기준을 설정하고 있다. 예컨대, St. Johns 물관리지구의 경우 “합리적이고 유익한 사용”을 충족하기 위한 여러 요건 중 “물 사용으로 인해 해수가 침투하지 않을 것”이 포함되기도 한다(Fla. Admin. Code Ann. R. 40C-2.301(4)). 이상과 같이, 플로리다주 각 물관리지구는 소모적 물 사용 허가를 받기 위해 무엇이 합리적이고 유익한 사용에 해당하는지에 관한 기준을 제시한다. 이때, “합리성” 결정은 여러 변수에 대한 사례별 분석에 따라 다소 달라지기도 하지만, 플로리다주 대법원에 따르면 이러한 변수에는 ① 다른 사용자들의 합리적 수요, ② 사용할 수 있는 물의 양, ③ 공공정책에 대한 고려 등이 포함되고 있다(Vill. of Tequesta v. Jupiter Inlet Corp., 371 So. 2d 663, 670 (Fla. 1979)). 이처럼 플로리다주는 해수 침투의 피해를 효과적으로 줄이고 깨끗한 수자원을 안정적으로 확보하기 위해 법적・제도적인 방안과 더불어, 다양한 기술적인 방법을 활용한 정책 수립에 주력하고 있는 것을 알 수 있다(Bear et al., 1999). 또한 지하수의 취수 및 사용을 적절하게 규제하고 제한하기 위한 기준으로서 기술적 기준뿐만 아니라, 공익적 기준도 적절히 포함하는 등 해안지역 지하수 취수 제한을 위한 합리적 논거를 개발・적용하고 있다.

2.1.2 조지아주

미국 동남부지역 조지아 연안의 조지아주의 경우, 미지질조사소의 물 이용량 자료에 따르면 지표수 이용량은 2000년 기준 약 5,037 MGPD인 반면, 지하수 이용량은 약 1,450 MGPD를 나타내고 있어 지표수에 대한 의존도가 3배 이상 높은 것으로 분석된 바 있다. 그러나 용도별로 분류하여 구체적으로 살펴보면 생활용과 관개용의 경우 지하수를 더 많이 이용하고 있으며, 특히 생활용의 경우 대부분을 지하수에 의존하고 있는 것으로 나타나고 있다(Fanning, 2003).

조지아주에서는 1960년대 초 해수 침투 현상이 사바나-힐튼 지역에서 최초로 관측된 이래 주 환경부(Georgia Environmental Protection Division, GaEPD)에서 미지질조사소와 협력하여 그에 관한 다양한 연구를 수행하고 대책을 마련하기 시작하였다(Barlow, 2003). 특히, 해안지역의 24개 군(County)에 대해서는 2006년 6월 해수 침투 관리 대상 지역으로 분류하고 그에 대한 별도의 관리방안으로 해수 침투 관리대책을 수립하여 시행하고 있다(Fig. 3).

Fig. 3.

Counties covered under the Coastal Georgia Water & Wastewater Permitting Plan for Managing Salt Water Intrusion (GaEPD, 2006)

해안지역에 위치한 24개 군의 지하수 이용률은 1997년 기준 28.3%로, 주 전체의 지하수 이용률인 22.4%와 비교했을 때 이 지역의 지하수 의존도가 상대적으로 높았으며, 특히 생활용수와 공공용수의 많은 양을 지하수에만 의존하고 있는 것으로 나타났다(Fanning, 1999). 이 지역에서도 급격한 인구 증가, 여행산업 발달, 기타 산업 활동의 활성화 등으로 인해 물 수요량이 지속적으로 증가함에 따라 지하수 취수량이 증가하게 되고, 그로 인해 해안지역 대수층의 수위는 점차 내려가게 되어 주변 지표수로 유입되는 수량도 줄어드는 것으로 분석되었다. 이는 결과적으로 해수 침투를 가속화시켜 이 지역의 발전을 저해하는 심각한 요인으로 작용하게 된다고 지적된 바 있다(Fanning, 1999).

2006년 6월 최초 수립된 해수 침투 관리대책에서는 지역 특성을 반영한 관리방안을 적절히 적용하고자 관리 대상 24개 군을 대수층의 특성에 따라 다음과 같이 3개의 소지역으로 재분류하였다(GaEPD, 2006).

1) 이 지역에 설치된 취수정의 수위강하 범위가 South Carolina 주 남쪽까지 이르러 대수층이 상대적으로 오염에 대해 민감한 지역

2) 취수정에 의한 해수 침투 영향이 국지적으로 나타나는 지역

3) 취수정이 미치는 영향은 뚜렷하지 않지만 관리를 필요로 하는 지역

이상과 같이 분류된 소지역들에 대해서는 ① 일정 지하수 취수량을 기준으로 취수량 증가 제한 및 1일당 취수량 감축(소지역 1), ② 해수 침투 경계의 내륙 이동 저지를 위한 관리방안과 해수 침투 발생지역과 주변 지역에 대한 추가적인 취수정 개발 금지(소지역 2), ③ 취수된 물의 용도 명시 및 물 이용의 효율성 제고, 지속적 관측을 통한 피해 범위 확장 방지(소지역 1, 2, 3) 등 각각 차별적인 관리방안을 시행하였다(GaEPD, 2006).

해안지역에서 지하수를 과다 취수하거나 인출하는 경우 이는 해수의 침투 또는 담수 대수층으로의 염수 이동 등 결과를 초래할 수 있으므로 해수 침투 관리지역인 24개 군은 「해수 침투 관리를 위한 조지아주 해안 상하수도 허가 계획」(Coastal Georgia Water and Wastewater Permitting Plan for Managing Salt Water Intrusion: Coastal Permitting Plan)의 적용을 받도록 하고 있다(Georgia Water Planning, 2017).

2.2 네덜란드

유럽대륙의 북해 연안을 형성하고 있는 네덜란드는 국토 대부분이 해수면보다 낮을 뿐만 아니라, 음용수 공급의 2/3를 지하수가 담당하고 있어 해수 침투로 인한 대수층 오염의 가능성이 크다. 따라서 일찍부터 지형・지질 및 대수층에 대한 연구사업과 관리정책을 마련하기 위한 정부 차원의 적극적인 노력과 투자가 꾸준히 이루어지고 있다. 전국적으로 2만 개가 넘는 지하수 관측정이 고르게 분포되어 있으며 이들 관측정을 통해 측정된 지질 및 대수층 관련 자료들은 모두 지질조사소에 보고되고 있다. 이들 2만 개 이상의 관측정 중에는 폐공을 관측정으로 전환하여 활용하는 사례도 상당수에 이르는 것으로 알려져 있다. 지질조사소에서는 보고된 자료들을 지리정보시스템을 기반으로 종합 정리하여 연구소・기업체뿐만 아니라 일반 국민에게도 무상으로 제공되고 있다(Lee et al., 2007).

네덜란드의 물 관리체계는 기본적으로 연방정부(National level)와 주정부(Provincial level), 그리고 그 밑에 별도 하부조직(Regional and local level)으로서 시정부 이외에 지역별로 물 관리만 전담하는 물관리위원회(Water Boards)가 상호 협업하는 3원화된 조직체계로 구성되어 있다(Fig. 4). 연방정부와 주정부는 각각 입법기관과 집행기관을 통해 물 관리 관련 법률을 제정・집행하는 데 비해, 각 지역의 경우 시정부 이외에 물관리위원회가 법률 제정과 집행을 일부 담당하고 있는 것이 특징이다(Huisman et al., 1998). 이처럼 3원화된 조직체계는 문제가 발생하면 상호협력 하에 문제를 원활하게 해결하는 역할을 수행하는 동시에, 서로의 업무를 상호 평가하고 분석하는 역할도 수행하고 있다. 또한 중앙정부 및 지방정부의 모든 지하수 업무담당자들을 지하수 관련 전공자들로 배치하여 수집된 자료와 보고서들의 활용도를 높이고 발생한 문제에 대해 즉각적인 대처가 가능하도록 하고 있다(Lee et al., 2007). 한편, 지하수관리에 관한 부분은 「지하수 오염방지를 위한 유럽의회와 이사회 지침」(Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration) 이외에 「지하수법」, 「환경관리법」, 「물관리법」, 「지표수오염관리법」, 「토양보존법」의 5개 국내법에 따라 수행되고 있다(Huisman et al., 1998).

네덜란드는 1900년대 해수 침투가 처음 관측된 이후, 염소이온이 검출되고 있는 관정의 수가 점차 증가하여 2002년 현재 전국 관정의 20% 정도가 해수 침투의 영향을 받고 있는 것으로 조사된 바 있다(Grakist et al., 2002). 새로운 관정을 신규 설치하기 위해서는 관정의 규모와 목적에 따라 주정부, 시의회 또는 물관리위원회의 허가를 받아야 한다. 동 허가 절차는 관정의 용도에 따라 상이하나, 대부분의 경우 제출된 환경영향평가서에 근거하여 허가 여부를 결정하도록 하고 있어 허가 절차를 통해 관할지역 내 지하수의 지속성을 유지하고, 해수 침투와 같은 오염피해가 나타나는 것을 사전에 방지하도록 하고 있다. 또한 제출된 환경영향평가서는 관정 설치 허가 여부를 결정하는 데 기준이 될 뿐만 아니라, 각종 지하수 오염사고 및 홍수 등의 재해 발생에 대한 즉각적인 대책 마련에도 폭넓게 활용되고 있다(Huisman et al., 1998).

근래 들어서는 기후변화와 연계한 연구들에 대한 지원을 대폭 늘려 이 분야에 대한 기술과 정책을 개발하기 위한 연구를 더욱 활성화하고 있다(Bear et al., 1999). 이러한 기술적 방법의 하나로 담수를 인공적으로 주입하여 담수층의 압력을 높이는 인공함양기법을 사용하기도 한다. 이 기법은 처리된 염수 또는 하천수를 이용하는데, 대상 지역 주변에 담수 하천수가 풍부하지 않은 경우에는 상류로부터 수송관을 통해 공급하기도 한다. 이 기법은 주로 해안선을 따라 사용되고 있으며, 국가 차원의 계획에 근거하여 수행되고 있다(Grakist et al., 2002; Kooiman et al., 2004).

2.3 일본

일본의 경우 제2차 세계대전 이후 경제부흥기를 맞아 공업용수 이용을 위한 지하수의 과다 취수로 인해 지반침하, 지하수위 이상 저하, 담수 염류화 등 문제뿐만 아니라 그로 인한 건물 손상, 침수 수준 악화, 지하수 수질 악화 등 추가적인 사회문제의 발생을 경험하였다. 이러한 피해는 고도성장기에 접어든 1960년대 이래로 일본 전역에서 나타났으며, 특히 연안 지역에서 피해가 광범위하게 관측되었다. 이러한 해수 침투 및 염해 방지를 위해서는 지하수위를 일정 이상 수준으로 유지해야 한다는 인식을 바탕으로 ① 지하수 취수량 제한, ② 지하수 인공함양 촉진, ③ 해안지역을 중심으로 한 지하수 제한구역 및 한정된 범위 내에서 염수침입 허용 구역 지정, ④ 해수 침투 방지를 위한 불투수성 벽체 설치 등 다양한 정책 수단 도입이 필요하다고 제안되었다(Nippon Koei Co., Ltd., 2022b).

일본이 현재 시행하고 있는 수자원 관리는 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)와도 밀접한 관련이 있다(United Nations General Assembly (UNGA, 2015)). 특히 지하수관리와 지속가능발전목표(SDGs) 간의 관계에 있어서 가장 핵심적인 두 가지 요소는 ① 지하수 양과 수질의 적정 관리를 통한 안전하고 지속가능한 취수 및 물 공급과 수자원 통합관리, ② 효과적인 공공-민간・시민사회 파트너십(Public-Private Partnerships, PPP)이라고 할 수 있다. 1956년 제정된 「공업용수법」(Industrial Water Act)과 1962년 제정된 「건축물의 지하수 채취 규제법」(Act on Regulation of Groundwater Extraction for Buildings: Building Water Act)은 지하수 취수율을 구체적으로 제한하고 있다. 「공업용수법」은 공업용수를 안정적으로 공급하기 위한 것이었지만 지하수 취수 문제를 직접적으로 다루지는 않았으며, 지하수를 공업용수 이외의 용도로 사용하는 것에 특별한 제한을 두지 않았다. 「건축물의 지하수 채취 규제법」은 건축물에서만 물을 사용할 수 있도록 하기 위해 지하수의 취수를 규제하였다(Hori, 2016; Nippon Koei Co., Ltd., 2022b).

한편, 각 지방자치단체 차원에서 제정・시행된 조례는 지하수 취수를 제한하는 데 있어서 상기 법률들보다 더욱 효과적이었던 것으로 평가된다. 특히 현재 국가 차원의 지하수 관련 기본법이 없이 각 지방자치단체 차원의 지하수 조례만 존재하는 일본의 경우 이러한 조례가 기본법의 역할을 한 것으로 인식되고 있다(Hori, 2016). 1970년대 일부 지방자치단체는 조례를 제정하여 상기 법률들을 통해 포괄할 수 없는 지역의 오염방지 및 지하수 취수를 규제하였다. 이들 조례는 용수의 사용 목적을 제한하지 않고 지하수 취수 전반을 규제하는 내용을 담고 있었다. 이밖에, 1993년 제정된 「환경기본법」(Basic Environment Act)은 지하수의 수질과 양에 대한 종합적인 보전대책을, 2014년 제정된 「물순환기본법」(Basic Act on the Water Cycle)과 2015년 수립된 「물순환기본계획」(Basic Plan on the Water Cycle)은 “지속가능한 지하수의 이용과 보전”을 각각 추진하고 있다(Hori, 2016; Nippon Koei Co., Ltd., 2022a). 이처럼 관계 법령을 통해 지하수 취수를 제한한 결과 전국적으로 지하수 취수량이 감소하였으며, 지하수 수위가 회복되고 심각한 지반침하 현상도 완화된 것으로 나타났다. 2019년 관측 결과 5개소가 연간 2 cm 이상의 지반침하를 보였으나, 전체 지반침하 건수와 면적은 감소한 것으로 나타난 것이다(Nippon Koei Co., Ltd., 2022b).

일본의 수도인 도쿄 지역의 경우 1916~1960년은 지반침하가 본격적으로 진행된 기간으로 알려져 있으며, 이때는 효과적인 방지조치가 마련되지 않은 상태였다. 이후 1961~1974년 기간 동안 지하수 취수에 관한 규정을 제정하여 지하수위를 점차 회복시킨 단계를 거쳐 1975년 이후에는 지하수위가 지속적으로 회복되어 지반침하가 멈춘 상태인 것으로 조사되었다(Nippon Koei Co., Ltd., 2022b). 이처럼 도쿄의 지반침하 속도는 국가가 제정한 법률에 근거한 관할 지방정부의 적절한 규제로 인해 다소 늦춰진 것으로 파악된다.

「공업용수법」에 근거한 규제는 도쿄 지역 8개 구, 「건축물의 지하수 채취 규제법」에 근거한 규제는 도쿄 지역 23개 구에 각각 적용되는 것이었다. 1971년 도쿄의 거의 전 지역을 대상으로 한 「오염방지조례」(Pollution Prevention Ordinance of 1971)가 제정됨으로써 지하수 취수 비율을 엄격히 제한하고 지표수를 이용한 수원 전환 조치 등을 시행하였다. 또한 동 조례는 공업용수 사용자에게 재활용수 사용량을 늘리는 등 물 사용을 합리화하도록 규제하고, 지하수 취수량, 지하수위, 지반침하 상황 등도 지속적으로 모니터링하도록 하였다(TMG, 2021). 이러한 정책적・법적 노력의 결과, 최근에는 오히려 지하수위 회복으로 인한 시설물의 상승압력이 문제로 부각되기도 한다(Nippon Koei Co., Ltd., 2022b).

지하수관리에 있어서 효과적인 규제를 위해서는 지하수 사용자를 통해 지반침하 및 지하수 취수에 대한 장기적인 모니터링이 이루어지도록 하는 것이 필요하다. 이러한 지하수 모니터링 대상에는 취수된 지하수의 양, 지하수위, 지반침하, 수질 등 사항이 포함된다. 일본은 지하수 모니터링의 일환으로 과도한 지하수 취수로 인한 지하수위의 이상 저하, 지하수 고갈, 지반침하 등을 방지하기 위한 등록제를 도입하였다. 이 등록시스템은 감독기관이 지하수 취수 및 지하수위를 모니터링할 수 있도록 취수정 시설 이용자의 등록을 요구하고 있다. 이와 관련하여, 지방자치단체 조례는 지하수 사용자가 취수량을 기록해 도지사에게 보고하도록 하였다. 또한 환경부 지침에는 지반침하의 메커니즘을 분석하고 예방조치를 결정하는 데 유용한 모니터링 및 조사 항목이 명시되어 있는데, 이에는 취수량과 지하수위에 관한 항목이 포함되어 있다(Nippon Koei Co., Ltd., 2022b).

한편, 일본에서는 위성 데이터에 의한 모니터링도 활발히 시도되고 있다. 전통적인 육지 측량을 통해 지반침하 현상을 모니터링하기 위해서는 상당한 비용과 노력, 시간이 필요한 데 비해, 위성 데이터를 활용하면 보다 효율적인 관측이 가능할 것으로 기대된다. 일본 환경부는 지반관측을 더욱 쉽게 할 수 있는 모니터링 체계를 제공하기 위해 첨단 지상관측 위성 2호인 “다이치 2호”(ALOS-2)의 위성 자료를 활용한 ‘지반침하 관측 위성 활용 매뉴얼’(2017년 3월)을 발간한 바 있다(Nippon Koei Co., Ltd., 2022b).

2.4 인도

인도 역시 인구 증가와 급속한 산업화로 인해 지하수자원이 대량으로 취수・사용되면서 해안 대수층으로의 해수 침투 문제가 현안으로 대두됨에 따라 해수 침투가 지역사회의 건강, 해안지역의 경제적・사회적・문화적 발전에 미치는 영향 등에 대해서 다양한 연구가 수행되고 있다. 최근 발표된 보고서(Prusty and Farooq, 2020)는 해수의 해안 대수층 침투를 방지 및 완화하기 위해 필요한 핵심 조치로서 ‘지하수 취수율의 감축’(reduction in pumping rate)을 제시하고 있다. ‘지하수 취수율의 감축’은 해수가 해안 대수층으로 추가 유입되는 것을 방지하기 위한 가장 비용-효과적인 완화 조치의 일부로 평가되기도 하였다(Vengadesan and Lakshmanan, 2019). ‘지하수 취수율 감축’ 목적을 달성하기 위한 개별 조치로는 농경 활동을 위한 인공 배수로를 통해 지표수와 빗물을 활용함으로써 지하수 과잉 유출을 줄이는 조치(Central Water Commission, 2017), 작물 패턴의 주기적인 변화와 쌀・밀・콩 등 물 수요가 높은 작물의 경작을 회피하는 조치, 막대한 양의 물을 필요로 하는 주요 상업시설의 건설을 해안지역 내에서 제한하는 조치, 염수 담수화 플랜트의 설치를 통해 물 수요를 충당하는 조치 등(Vengadesan and Lakshmanan, 2019)이 제시되고 있다. 기타 물 재이용 처리 조치, 먼 내륙지역으로부터의 담수 공급시설 확충 조치 등도 지하수의 과다 취수・이용을 감축하기 위한 조치들로 거론되고 있다.

해수 침투 피해로부터 해안 지하수자원을 보호하기 위해 중앙정부와 주정부는 지하수의 과도한 개발 규제, 특히 해안 근처 담수 대수층으로의 해수 침투 방지 등을 포함한 여러 조치를 공식화하고 시행하고 있다(Vengadesan and Lakshmanan, 2019). 전국적으로 물의 건전성을 유지・복구하기 위하여 1974년 제정된 「물보전 및 오염규제법」(Water Prevention and Control of Pollution Act), 지하수자원의 지속가능한 개발 및 관리를 위한 국가 정책을 모니터링하고 구현하기 위해 인도 정부에 의해 구성된 중앙지하수위원회(Central Ground Water Board, CGWB) 등이 그것이다. 특히, 중앙지하수위원회는 지하수 수질을 지속적으로 모니터링하기 위해 전국적으로 모니터링 네트워크를 개발하고, 해안 지하수자원 절약에 대한 사람들의 인식 개발을 위해 다수의 ‘대중 인식 프로그램’(Mass Awareness Programmes, MAP)과 ‘물 관리 교육프로그램’(Water Management Training Programmes, WMTP)을 실시하기도 한다. 또한 각 주정부는 지하수자원 보존을 위해 다양한 수질 모니터링 위원회를 구성하였으며, 각종 보고서를 통해 정기적으로 해수 침투 현황과 지하수 수질 현황을 공시하고 있다(Vengadesan and Lakshmanan, 2019).

인도 정부는 각각의 현지 특성과 여건에 맞추어 각각 최상의 완화 전략을 채택하는 것이 최선의 방안임을 확인하는 동시에, 국가 차원에서 다양한 조치를 시행하는 한편 보다 효과적인 해수 침투 관리를 위해서는 각 지역 차원의 대중 참여가 반드시 필요하다고 판단하였다. 이러한 판단을 토대로, 인도 정부는 지하수 취수율 감축 조치 이외에도 취수정 재배치, 지하수 인공함양 및 빗물 재이용, 담수 주입 및 해수 취수를 위한 관정 설치, 지표수 저장 구조물 건설, 지하수 모니터링 네트워크 등 해안지역 대수층 내 해수 침투 저감을 위한 다양한 조치 방안을 복합적으로 수립하여 시행하고 있다(Prusty et al., 2020).

또한 다양한 입법을 통해 인도의 거의 모든 주에서 빗물 재이용의 적용 및 시행이 의무화되었다. 중앙식수위생부(Central Ministry for Drinking Water and Sanitation)는 중앙지하수위원회와 협력하여 농촌 및 도시 지역의 지하수 문제를 완화하려는 목적으로 빗물 집수를 위한 다양한 구조물의 건설 프로젝트를 수립・시행하고 있다(Vengadesan and Lakshmanan, 2019). 이밖에, 중앙지하수위원회는 지하수 함양사업의 일환으로 지하수 함양을 위한 구조물을 추가로 신규 건설하는 조치와 함께 기존 지하수 함양 구조물들을 유지・관리하기 위한 여러 단계의 사업이 수행되기도 한다. 특히, 해안지역의 강을 가로질러 건설된 댐이 해수 침투를 방지하는 데 상당히 성공적인 결과를 가져온 것으로 입증되기도 하였다(Vengadesan and Lakshmanan, 2019).

3. 국내 제주도 해안지역 지하수 관리제도로서 기준수위 제도

지하수의 적정한 개발・이용 및 효율적인 보전・관리에 관한 사항을 규율하는 일반법으로는 「지하수법」이 있으나, 제주도의 경우 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」(이하 “제주특별법”이라 함) 상 규정되어 있는 지하수 관련 조항에 따라 제주도 내 지하수의 법적 지위, 관리원칙, 지자체장의 책임 등이 별도로 규율되고 있다. 동 법에 따르면 제주도 내 부존하는 지하수는 공공의 자원이며, 도지사가 관리 주체이자 책임자로서 지하수의 적정 관리와 오염 예방, 용수의 안정적 공급, 지하수의 기초조사 및 관측, 대체 수자원의 개발 및 이용 등에 최선을 다할 의무를 진다(‘제주특별법’ 제377조). 이밖에, ‘제주특별법’은 제주도 내 부존하는 지하수에 관하여 수자원관리종합계획의 수립・시행(동 법 제378조), 지하수개발・이용 허가 등에 관한 특례, 허가의 제한 및 취소, 지하수 취수량의 제한 및 이용 중지, 지하수자원 특별관리구역의 지정 및 관리, 지하수오염방지명령 등에 관한 특례, 지하수 관측망의 설치・운영, 지하수관리위원회의 구성・운영, 지하수 원수 대금의 부과・징수, 지하수관리특별회계의 설치・운영, 기타 「지하수법」에 대한 지하수관리 특례 등 「지하수법」과는 다른 별도의 특별규정들을 두고 있다.

‘제주특별법’은 제주도의 지역 특성과 여건에 맞는 지하수 관리체계를 구축하고, 지하수의 효율적인 이용을 위하여 필요한 경우 조례로 정할 수 있도록 한 사항을 포괄적으로 규정하는 지하수관리조례를 제정하여 시행할 수 있도록 하였다(동 법 제393조). 이에 따라 「제주특별자치도 지하수 관리 조례」(이하 “지하수관리조례”라 함)가 별도로 제정되어 시행되고 있으며, 동 조례에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정하기 위하여 「제주특별자치도 지하수 관리 조례 시행규칙」(이하 “지하수관리조례시행규칙”이라 함)을 별도로 제정・시행하였다. 따라서 제주도는 ‘제주특별법’을 정점으로 하여 ‘지하수관리조례’와 ‘지하수관리조례시행규칙’이 제주도의 적정 지하수위를 비롯하여 지하수관리에 관한 사항을 별도로 규율하는 특별법령체계를 구성하고 있다.

제주도는 대표 관측정을 지정하여 상시 모니터링하고, 이들 관측정을 통해 관측되는 지하수위가 일정 수준 이하로 하강할 경우 각 단계별로 적절한 조치를 취할 수 있도록 하였다. 이처럼 각 단계별 조치가 취해질 수 있도록 일정한 기준에 따라 정해진 지하수위를 관리수위라 한다. 다만, 10년 이상 장기 관측이 이루어진 관측정이 없어 강수량과 지하수위 변동 간 특별한 상관관계를 확인할 수 없는 한계로 인해 지하수위 변동량 자체의 통계분석을 통해 관리수위를 설정하였다. 구체적으로는 기상청이 운영하는 4개 강우관측소의 30년간 강우 자료를 대상으로, 99% 신뢰구간의 하한 강수량을 기준으로 하여 그보다 적은 강수량이 3개월 이상 지속되었을 경우의 지하수위를 분석대상으로 하였다. 이렇게 산정된 지하수위 관측자료를 대상으로 95%. 99% 신뢰구간을 설정하고, 신뢰구간 내 수위자료 중 하한값을 관리수위 설정을 위한 기준수위로 정하여 이 기준수위의 75%, 50%, 25%를 각 단계별 관리수위로 설정하였다(Table 2).

Table 2.

Step-by-step measures under the groundwater level of the water table monitoring well (Municipal Rule, Art 12, Table 4)

현행 ‘지하수관리조례시행규칙’ 제22조 [별표 9]에 따른 지하수 기준수위 관측정 수는 유역별로 각 3~5개소씩 고르게 분포되어 있으며, 2024년 7월 현재 전체 총 68개에 이르고 있다. 제주도는 지하수의 안정적 이용기반 마련 및 가뭄 대응을 위한 기준수위 관측정 확대・운영, 기준수위 관측정의 지역별 안배, 유역별 지하수위 변동 특성에 따라 현실에 적합한 지역별 표준 지하수위의 재설정 등 필요성이 제기됨에 따라 2017년 10월 동 조례시행규칙 개정을 통해 현재와 같이 기준수위 관측정을 총 68개소로 확대 지정하여 운영하고 있는 것이다. 당시 개정을 통해 기준수위 관측정 수뿐만 아니라, 제도의 명칭, 이용자료, 단계별 조치의 적용 시점, 기타 단계별 조치 대상 및 내용 등에 있어서 상당 부분 정비・개선되었다(Park et al., 2022).

제주도의 지하수 기준수위 정책・제도를 뒷받침하기 위한 과학적 분석도 지속적으로 함께 수행되었다. 예컨대, 2004년 관리수위가 설정된 후 2005년부터 2015년까지 확중된 자료를 대상으로 통계분석을 통해 기준수위 재설정 방안을 제시한 바 있다(Chung et al., 2018). 또한 이와 관련하여, 제주연구원은 2021년까지 추가로 관측된 지하수위 자료를 활용하여 기준수위를 재산정하고, 관측정의 적정성 평가를 시행하였다(Park et al., 2022).

4. 결 론

전 세계 해안지역은 대부분 국가가 지하수 취수량의 안정적 확보 및 해수 침투 방지라는 공통된 목표를 달성하기 위해 지하수 취수량 제한과 지하수위 적정 유지를 중심으로 하는 해안 지하수 관리제도를 수립하여 시행하고 있는 것을 볼 수 있다. 이들 해안지역 지하수 관리제도에 대한 검토・분석을 통해 도출할 수 있었던 주요 시사점은 다음과 같다.

첫 번째, 해안 지하수 역시 국가의 주요 지하수자원의 일부로서, 기본적으로는 국가 지하수 관리체계의 기본 틀 내에서 통합적으로 관리된다. 국가 차원에서 지하수자원에 관한 통합적인 관리 기준을 설정하여 시행하는 이유이다. 다만, 해안지역 지하수로서의 특수한 성격과 지위를 고려하여 별도의 특별 관리체계를 수립하여 시행하는 경우가 많다. 이를 위해 해당 지자체가 조례・규정・규칙・매뉴얼 등을 통해 별도의 정책, 법・제도, 기준, 규제 수단 등을 수립함으로써 특별 관리체계가 지역적 기반하에 실효적으로 시행될 수 있도록 하고 있다. 이로써 해당 지역의 지방정부와 관련 기관, 지역주민을 통해 지역에 적합한 관리체계가 체계적이고 실효적으로 이루어질 수 있을 것이다.

두 번째, 해안 지하수관리의 핵심적인 정책목표는 지하수위 하강 방지 및 적정 지하수위 유지, 해수 침투 방지 등이며, 이를 위해 지하수 취수량을 효과적으로 제한하는 조치를 다양하게 수립・시행하고 있다. 우선 지하수 취수 및 사용을 적정 수준으로 제한하기 위한 기술적 기준과 방법을 개발・활용하고, 이를 정책적으로 실현하기 위한 법・제도 등 수립에도 주력한다. 이러한 정책, 법・제도 등에는 “지하수 과다 사용으로 인한 해수 침투 및 염해, 그로 인한 지역적・사회적・문화적・경제적 피해와 비용 발생” 등과 같은 공익적 이념과 기준도 적절히 포함된다. 이를 통해 해안지역 지하수 취수 및 사용을 합리적으로 제한하기 위한 논거를 개발・적용하고 있다.

세 번째. 계절별・시기별・지역별로 (차등적인) 적정 지하수위와 (차등적인) 취・양수 적정량의 정확한 산정, 기타 지하수 취수량과 사용량의 제한 및 규제 조치의 수립・시행 등은 철저한 과학적 조사・분석을 바탕으로 하는 의사결정에 기반하여 이루어지고 있다. 이를 위해서 지하수 관측망을 충분히 설치하고 효율적으로 운영・관리함으로써 얻어진 정확한 과학・기술적 연구・분석 데이터와 모델링 자료를 장기간에 걸쳐, 또한 체계적으로 수집・분석하고 관리한다. 이러한 과학・기술적 정보와 자료를 기반으로, 정책목표 달성에 가장 효과적인 정책 수단과 법・제도 등을 개발하고 선택하여 시행한다. 이러한 선순환 메커니즘을 체계적으로 확립하기 위해서는 잘 설계된 모니터링・모델링 시스템의 구축 필요성이 강조된다. 이때 더욱 효과적인 지하수 관측을 위해 폐관정을 사후관리를 통해 관측정으로 전환하여 활용하기도 한다.

네 번째, 해안 지하수관리에 있어서 가장 직접적이면서 강력한 정책 수단은 지하수 취수량 제한을 통한 적정 지하수위 유지라고 할 수 있다. 그러나 이를 더욱 실효적으로 달성하기 위해서는 다른 사전예방적 정책 수단과 조치를 적절히 혼합하여 활용함으로써 정책 간 시너지 효과를 극대화할 필요가 있다. 예컨대, 해수 침투 우려 지역에 대한 국립공원・지하수보전구역・해안관리구역・개발제한구역 지정 등 사전예방적 관리제도, 지하수인공함양・지하(수)댐・차수벽・지하구조물・해수담수화・물재이용 등 다양한 대체 수자원의 적극적 개발・활용, 계절별・시기별・강수량별 기준수위의 탄력적 운영, 기타 인허가 절차의 정비 등 해안 지하수에 관한 종합관리대책이 그것이다. 이들 정책 수단과 조치 간에는 해당 지역의 특성과 현안, 적용 가능성과 현실성, 비용 대비 효과, 결과에 대한 평가 등에 따라 그 비중과 우선순위에 적절한 변화가 가능할 것이다.

마지막으로, 이상의 관련 기술과 정책, 법・제도, 기타 관리방안 등의 개발 및 시행은 해당 지역과 현장을 기반으로 함으로써 지역사회의 이해와 협력을 최대한 확보하고 정책・제도의 현장 적응성과 실효성을 최대화할 필요가 있다. 이를 위해서는 관련 제도의 계획-설계-개발-적용-시행-관리 등 전 과정에 걸쳐 해당 지역의 여건과 특성에 따라 적절한 이해관계자 협의체를 구성하고 운영할 필요가 있다. 관할 지자체, 민간전문가, 주민, 대학・연구기관 등으로 구성되는 협의체를 통해 해당 지역의 특성과 현안 해결에 적합한 해안 지하수관리 메커니즘을 수립・시행하고 있는 해외사례는 좋은 참고사례가 될 수 있을 것이다. 특히, 우리나라의 경우 현재 제주도에서 시행하고 있는 지하수 기준수위는 제주도 특유의 제도로서, 제주도를 제외한 해안・도서 지역 지하수는 별도의 관리제도 없이 「지하수법」에 따른 일반적 사항이 적용되고 있을 뿐이다. 따라서 앞서 살펴본 타국 사례들을 적절히 참고하여 제주도와 같은 특수한 해안지역의 경우 이러한 지역과 현장 중심의 정책과 제도를 체계적이고 효과적으로 추진하기 위해서는 지역 차원의 강력한 법적・제도적 근거와 시행체계를 확보하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다.